スポンサーサイト

森永太一郎展

2014年09月13日

ある日のこと、新聞をのんびり眺めていたら、北部九州の博物館情報が掲載されていて、そこに、佐賀の博物館で開催中の展覧会情報が目に留まりました。

え~~・・森永太一郎展だって(ワクワク・・・)これはいかなくては・・・

そう思っていたら、Kさんから、都合が合えば一緒に行きましょう・・とのお誘い。が、結局都合がつかず、一人でバタバタといってきました。7日までの会期だったので滑り込みといった感じでした。

シュガーロード(長崎街道)のお菓子を調べていて、面白い・・と思ったことは、戦前に4大菓子メーカーというのがあって、そのうちの3つの会社はなんと創業者が佐賀出身ということ。

森永の森永太一郎 江崎グリコの江崎利一、新高製菓の森平太郎です。

森永とグリコは今でも健在の大きなお菓子メーカー。新高製菓は今ではありませんが、戦前は台湾などで有名だったと聞いたことがあります。

ちなみに4大菓子メーカーの残り一つは明治であります。チョコレートは明治♪…の明治です。

もう一つおまけ情報、ペコちゃんで有名な不二家は明治43年創業、北陸製菓(今のブルボン)は大正13年に創業です。明治から大正にかけて、今でもおなじみの菓子メーカーが続々できていたんですね~。

その中でも森永の森永太一郎は西洋菓子のパイオニア・・と呼ばれているのです。

私は以前から、なぜ森永はエンゼルマーク??って思っていたので、それも解決したいと思ってましたので、とても興味がありました。

展示会は、森永太一郎の生い立ちから森永製菓を興す話から、それぞれの時代のお菓子の変遷の展示でした。

特にお菓子のパッケージはステキで、同じお菓子でもこんなに変わっているんだな~と興味深く拝見しました。創業時にはあか抜けない印象のものが、大正時代には、モダンでとっても素敵なデザインにかわり、昭和になると戦争の影がさしてくる・・みたいな感じ。見ていて飽きないな~・・。錆びたビスケットの缶ですら、眺めていたい感じでした。

エンゼルマークは、森永太一郎はクリスチャンだったってことで解決。お菓子作りを神から与えられた天職と思っていたようです。エンゼルマークの誕生は、森永の西洋菓子の評判がたかまるにつれ、それを真似た海賊版(今でいうところの・・)のお菓子が出回りだしたので、その質の悪いお菓子と差別化を図るために考えられたシンボルマークだったそうです。

エンゼルがもっているものはアルファベットのTとM。これは森永太一郎のイニシャル。ちなみに現在のマークは昭和61年から使用でデザインがかわってます。その以前のマークはアルファベットを持って天から降ってくる感じのマークでした。

それから、会社として大きくなるには、重要な人との出会いがやっぱりあるようで、森永太一郎には松崎半三郎と出会ったことが大きかったようです。これは、ソニーやホンダにも通じるところ。職人だった森永太一郎に経営面をカバーする松崎半三郎とタッグを組んだことで大きな会社組織になりました。この松崎半三郎は2代目の社長になります。

展示品をながめていたら、あの「お菓子のかんづめ」が年代別に並べてありました。これが欲しかったんだ…小さい時にね。へ~・・って感じ。

大きな菓子メーカーのありふれたお菓子・・という印象で特に注意を向けていなかったというのが正直なところでありますが、少し調べるとやっぱり面白い話がごろごろしていて、もっときちんと調べなくては・・と思ったのが今回の発見でした。お菓子の歴史や創業の話は、やっぱり面白いな~。お菓子の数だけ物語がある・・・・・。これだから、調べて食べることはやめられまへんな~~。そのうちちゃんと森永製菓のことをUPしますね。

博物館のロビーでおなじみのキョロちゃんを発見

*****************************

~長崎街道(シュガーロード)について~

長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。

私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。

******************************

このブログのサイドバーにあるテーマ 長崎街道(シュガーロード)で今まで書いたことを見ることができます.

当ブログ内の文章、写真、その他の無断転用、転載を固く禁じます

え~~・・森永太一郎展だって(ワクワク・・・)これはいかなくては・・・

そう思っていたら、Kさんから、都合が合えば一緒に行きましょう・・とのお誘い。が、結局都合がつかず、一人でバタバタといってきました。7日までの会期だったので滑り込みといった感じでした。

シュガーロード(長崎街道)のお菓子を調べていて、面白い・・と思ったことは、戦前に4大菓子メーカーというのがあって、そのうちの3つの会社はなんと創業者が佐賀出身ということ。

森永の森永太一郎 江崎グリコの江崎利一、新高製菓の森平太郎です。

森永とグリコは今でも健在の大きなお菓子メーカー。新高製菓は今ではありませんが、戦前は台湾などで有名だったと聞いたことがあります。

ちなみに4大菓子メーカーの残り一つは明治であります。チョコレートは明治♪…の明治です。

もう一つおまけ情報、ペコちゃんで有名な不二家は明治43年創業、北陸製菓(今のブルボン)は大正13年に創業です。明治から大正にかけて、今でもおなじみの菓子メーカーが続々できていたんですね~。

その中でも森永の森永太一郎は西洋菓子のパイオニア・・と呼ばれているのです。

私は以前から、なぜ森永はエンゼルマーク??って思っていたので、それも解決したいと思ってましたので、とても興味がありました。

展示会は、森永太一郎の生い立ちから森永製菓を興す話から、それぞれの時代のお菓子の変遷の展示でした。

特にお菓子のパッケージはステキで、同じお菓子でもこんなに変わっているんだな~と興味深く拝見しました。創業時にはあか抜けない印象のものが、大正時代には、モダンでとっても素敵なデザインにかわり、昭和になると戦争の影がさしてくる・・みたいな感じ。見ていて飽きないな~・・。錆びたビスケットの缶ですら、眺めていたい感じでした。

エンゼルマークは、森永太一郎はクリスチャンだったってことで解決。お菓子作りを神から与えられた天職と思っていたようです。エンゼルマークの誕生は、森永の西洋菓子の評判がたかまるにつれ、それを真似た海賊版(今でいうところの・・)のお菓子が出回りだしたので、その質の悪いお菓子と差別化を図るために考えられたシンボルマークだったそうです。

エンゼルがもっているものはアルファベットのTとM。これは森永太一郎のイニシャル。ちなみに現在のマークは昭和61年から使用でデザインがかわってます。その以前のマークはアルファベットを持って天から降ってくる感じのマークでした。

それから、会社として大きくなるには、重要な人との出会いがやっぱりあるようで、森永太一郎には松崎半三郎と出会ったことが大きかったようです。これは、ソニーやホンダにも通じるところ。職人だった森永太一郎に経営面をカバーする松崎半三郎とタッグを組んだことで大きな会社組織になりました。この松崎半三郎は2代目の社長になります。

展示品をながめていたら、あの「お菓子のかんづめ」が年代別に並べてありました。これが欲しかったんだ…小さい時にね。へ~・・って感じ。

大きな菓子メーカーのありふれたお菓子・・という印象で特に注意を向けていなかったというのが正直なところでありますが、少し調べるとやっぱり面白い話がごろごろしていて、もっときちんと調べなくては・・と思ったのが今回の発見でした。お菓子の歴史や創業の話は、やっぱり面白いな~。お菓子の数だけ物語がある・・・・・。これだから、調べて食べることはやめられまへんな~~。そのうちちゃんと森永製菓のことをUPしますね。

博物館のロビーでおなじみのキョロちゃんを発見

*****************************

~長崎街道(シュガーロード)について~

長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。

私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。

******************************

このブログのサイドバーにあるテーマ 長崎街道(シュガーロード)で今まで書いたことを見ることができます.

当ブログ内の文章、写真、その他の無断転用、転載を固く禁じます

シュガーロード ~佐賀その8 梅鉢~

2013年07月02日

スーパーのお菓子売り場で見つけたお菓子。

佐賀の香田製菓の【白梅】

実は、子どもの頃によく食べたお菓子【梅鉢】をさがしているんだけど、近頃では見かけないんだよ。小さい時にいつも家にあった駄菓子。父の好物だったお菓子。いつも食べていたから、自分の家の家紋のことを聞いた時に、梅鉢っていわれて、お菓子を想像したくらい(笑)

梅鉢は、芯の部分はおこしのようなもの。その周りに、砂糖と水飴を練った物をかぶせたようなおかし。表面かかりっとしていますが、中はちょっとしっとり、ねっとり見たいな食感。

今日買った【白梅】は、私の記憶の中の梅鉢より、ちょっと大きい。(長い)この半分くらいの長さだった。食べてみたら、味は一緒。ちょっと上品な感じ。

関西ではこのお菓子は、【奉天】と呼ばれています。

奉天・・・中国からやってきたのかしらね。ルーツは中国のお菓子、龍の髭・・ともいわれているしね。奉天という名前には、もう一つ説があって、天神様に奉納されていたお菓子なので、奉天・・という話。天神信仰は鯨羊羹のところでもちょっとだけ書いたけれど、このお菓子も天神様とかかわりがあるみたいね。天神様を祀っている神社って日本全国にたくさんあるので、ありそうな話だわ。

奉天は、アベック奉天とか、オランダ奉天とか・・輪切奉天とかいろいろあるようです。

梅鉢や~~~い・・・。まだまだ捜索中です。

*****************************

~長崎街道(シュガーロード)に魅せられて~

長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。

私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。

******************************

このブログのサイドバーにあるテーマ 長崎街道(シュガーロード)・唐津街道・薩摩街道で今まで書いたことを見ることができます。

街道に当てはまらないお菓子などのことは、テーマ、お菓子ストーリー・スイーツ女子の日々に書いています。

当ブログ内の文章、写真、その他の無断転用、転載を固く禁じます

シュガーロードのお菓子たち~佐賀その6 鶴屋のお菓子~

2013年03月28日

2013年3月16日、 佐賀にいってきました。

先にUPした記事は、ブログのテーマ 佐賀をご覧下さい

佐賀県の他のエリアも昨年12月に訪問しています。(田代 鳥栖 小城)

今回の目的の一つ、佐賀の御菓子司 鶴屋(以下鶴屋)に行く・・・。

鶴屋は、寛永16年(1639年)創業の老舗。鍋島藩の御用菓子司だったそう。

その鶴屋で、肥前ケシアドというお饅頭が販売されている・・ということを知り気になったので本店まで買いに行くことを思いついたとうわけ。老舗なので、おひな祭りの会場でも、もちろん商品は販売されていたけれど、せっかくなら本店をのぞきたい。

本店は西魚町にある。

ちょうど、お店には他にお客がいなかったので、スタッフに古いお菓子のことなどをちょっとだけ伺うことができた。やはり、丸ぼうろが古いようだ。ケシアドの試食ができるというので、お茶と一緒にいただいていたら、どんどんお客さんが増えて、それ以上の話はできず、残念。またの機会に伺うことにするとして、たくさんある商品のうちに気になるものを2,3購入する。

というわけで、今回はこの店のお菓子の事を、ざっと書く事にする。

●丸ぼうろ

写真、左はブッセのような丸ぼうろ、中にクリームがはさんである。 右は丸房露

佐賀の代表的なお菓子・・といえば、丸ぼうろである。

丸ぼうろのぼうろは、ポルトガル語のboloからきている。砂糖と小麦を混ぜた焼き菓子で、長い航海の保存食。300年前に伝わった南蛮菓子である。

ぼうろ・・といえば、京都の蕎麦ぼうろや衛生ボーロも思い浮かぶが、佐賀の丸ぼうろとは固さは違うけれど、もともとはこの南蛮菓子から生まれたものらしい。

*衛生ボーロは、名前だけ南蛮由来でした。材料は違います。

この丸ぼうろをいち早く作り始めたのが、鶴屋。2代目太兵衛が長崎へ出向き、オランダ人から製法を学んだのが始まりだという。その当時はまだ固い焼き菓子だったらしい。

その固いぼうろが現在のやわらかい丸ぼうろに変わるのは、明治になって卵を使うようになってから。明治になって製菓業に参入してきた北島によって、今の丸ぼうろが完成された。

鶴屋の丸房露は、食べてみたら、やわらかく、もっちりとした中にひきがある感じ。その辺で販売されているものよりもふわっとしていて、味も甘くしっかりしている感じがした。

この丸房露は早稲田の創始者、大隈重信も大好きだったようで、東京の自邸にわざわざ職人を呼び寄せて邸内で窯まで作って焼かせていた・・という話が残っている。

実は、慶応の創始者、福沢諭吉の生誕地、中津(大分)にも丸ぼうろがあって、こちらは2枚が合体している形。以前このブログにもUPしたことがあるが、ちょっと不思議な形をしている。

丸ぼうろの早慶戦のようでおもしろい。

ちなみに佐賀の丸ぼうろは佐嘉房露、中津の丸ぼうろは中津芳露という。あてた字も違うのである。

余談だが、鶴屋に伺っていた同じ頃、偶然、友人が東京の麹町にあるシャレー栄陽堂に丸ぼうろを買いに行ってくれたらしい。がしかし、今月の19日で閉店になるということで、買えなかったという。(東京で丸ぼうろを販売している・・というので購入を依頼していたのだ)今後は別の場所で、洋菓子部門だけで営業するらしい。126年続く老舗のお菓子屋だったので、とても残念な気がするが、これも時の流れ・・ということだろう。

*シャレー栄陽堂補足: 創業者は佐賀の出身で、大隈重信を頼って上京されたようです。で、丸ぼうろで身をたてよ・・との助言でお店を始めた・・という歴史を持っているお店でした。かえすがえすも、閉店は惜しい。

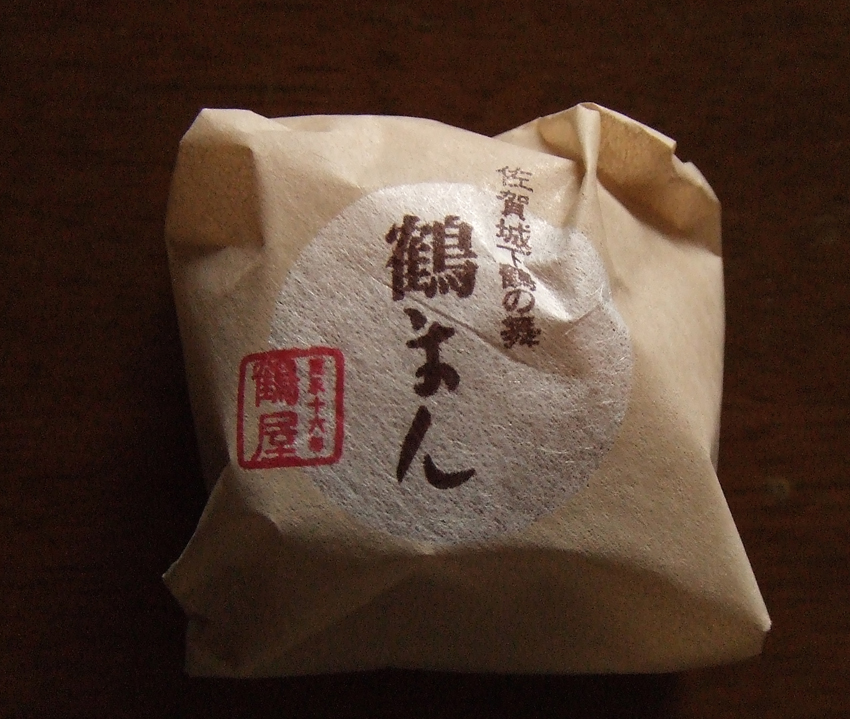

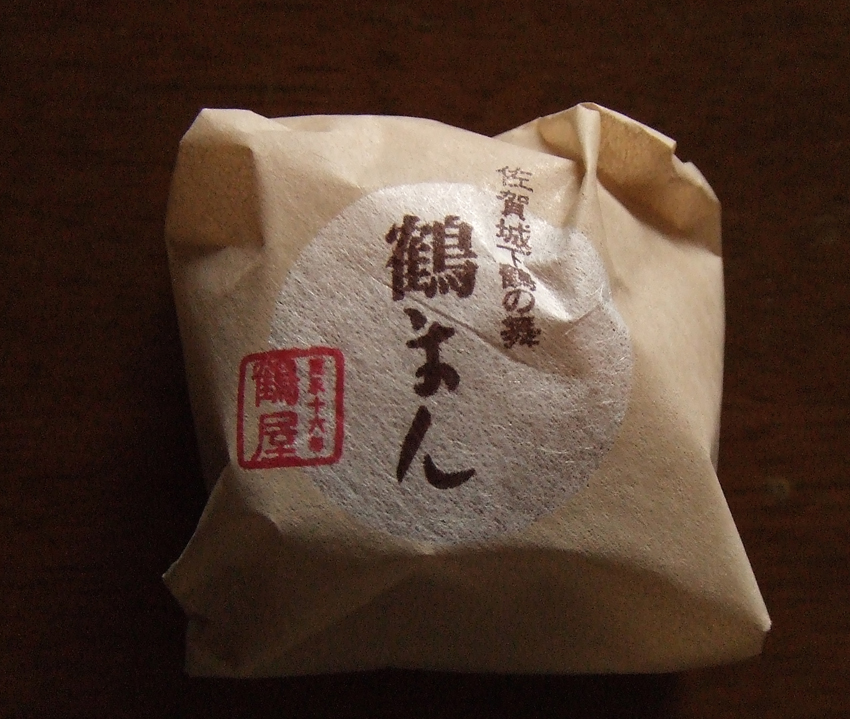

●鶴まん

カステラ饅頭である。

カステラ饅頭の代表といえば、千鳥饅頭が有名だが、もともとは千鳥屋は、佐賀の松月堂(寛永7年創業)から生まれた店。佐賀が生みの親・・というわけだから、佐賀にも同じような饅頭が有るはず・・と思っていたら、鶴屋にあった。

大きさは直径5cm 高さ3.5cm

中は白餡

包み紙をあけると、カステラ饅頭特有の甘い香り。

食べてみたら、思ったより、皮や餡の甘さが控えめ。餡は豆の味がする。

●肥前けしあど

ケイジャーダというポルトガルのお菓子がある。バターやチーズの餡を皮で来るんだ素朴なお菓子だそうだ。それをモチーフとして現代風につくられたのが、この肥前けしあどだ。

中はかぼちゃの餡。というのも、この南蛮菓子が伝わった頃の日本では、卵を食べていなかったので、代用としてかぼちゃを使って作ったといわれている。

皮は、ややぼそぼそした固い感じ。中に甘さひかえめのかぼちゃ餡がはいっている。

かすかにするシナモンの風味がどこか遠い国から来たお菓子の雰囲気を醸し出している。

他にもカステラなどお菓子の種類が豊富で、さすが老舗・・といった感じだった。

機会があったら、次はもっと詳しくお話を伺いたい・・とおもっている。

*****************************

さて、ここでおさらいコーナー

~長崎街道(シュガーロード)について~

長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。

私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。

******************************

このブログのサイドバーにあるテーマ 長崎街道(シュガーロード)で今まで書いたことを見ることができます.

当ブログ内の文章、写真、その他の無断転用、転載を固く禁じます

先にUPした記事は、ブログのテーマ 佐賀をご覧下さい

佐賀県の他のエリアも昨年12月に訪問しています。(田代 鳥栖 小城)

今回の目的の一つ、佐賀の御菓子司 鶴屋(以下鶴屋)に行く・・・。

鶴屋は、寛永16年(1639年)創業の老舗。鍋島藩の御用菓子司だったそう。

その鶴屋で、肥前ケシアドというお饅頭が販売されている・・ということを知り気になったので本店まで買いに行くことを思いついたとうわけ。老舗なので、おひな祭りの会場でも、もちろん商品は販売されていたけれど、せっかくなら本店をのぞきたい。

本店は西魚町にある。

ちょうど、お店には他にお客がいなかったので、スタッフに古いお菓子のことなどをちょっとだけ伺うことができた。やはり、丸ぼうろが古いようだ。ケシアドの試食ができるというので、お茶と一緒にいただいていたら、どんどんお客さんが増えて、それ以上の話はできず、残念。またの機会に伺うことにするとして、たくさんある商品のうちに気になるものを2,3購入する。

というわけで、今回はこの店のお菓子の事を、ざっと書く事にする。

●丸ぼうろ

写真、左はブッセのような丸ぼうろ、中にクリームがはさんである。 右は丸房露

佐賀の代表的なお菓子・・といえば、丸ぼうろである。

丸ぼうろのぼうろは、ポルトガル語のboloからきている。砂糖と小麦を混ぜた焼き菓子で、長い航海の保存食。300年前に伝わった南蛮菓子である。

ぼうろ・・といえば、京都の蕎麦ぼうろや衛生ボーロも思い浮かぶが、佐賀の丸ぼうろとは固さは違うけれど、もともとはこの南蛮菓子から生まれたものらしい。

*衛生ボーロは、名前だけ南蛮由来でした。材料は違います。

この丸ぼうろをいち早く作り始めたのが、鶴屋。2代目太兵衛が長崎へ出向き、オランダ人から製法を学んだのが始まりだという。その当時はまだ固い焼き菓子だったらしい。

その固いぼうろが現在のやわらかい丸ぼうろに変わるのは、明治になって卵を使うようになってから。明治になって製菓業に参入してきた北島によって、今の丸ぼうろが完成された。

鶴屋の丸房露は、食べてみたら、やわらかく、もっちりとした中にひきがある感じ。その辺で販売されているものよりもふわっとしていて、味も甘くしっかりしている感じがした。

この丸房露は早稲田の創始者、大隈重信も大好きだったようで、東京の自邸にわざわざ職人を呼び寄せて邸内で窯まで作って焼かせていた・・という話が残っている。

実は、慶応の創始者、福沢諭吉の生誕地、中津(大分)にも丸ぼうろがあって、こちらは2枚が合体している形。以前このブログにもUPしたことがあるが、ちょっと不思議な形をしている。

丸ぼうろの早慶戦のようでおもしろい。

ちなみに佐賀の丸ぼうろは佐嘉房露、中津の丸ぼうろは中津芳露という。あてた字も違うのである。

余談だが、鶴屋に伺っていた同じ頃、偶然、友人が東京の麹町にあるシャレー栄陽堂に丸ぼうろを買いに行ってくれたらしい。がしかし、今月の19日で閉店になるということで、買えなかったという。(東京で丸ぼうろを販売している・・というので購入を依頼していたのだ)今後は別の場所で、洋菓子部門だけで営業するらしい。126年続く老舗のお菓子屋だったので、とても残念な気がするが、これも時の流れ・・ということだろう。

*シャレー栄陽堂補足: 創業者は佐賀の出身で、大隈重信を頼って上京されたようです。で、丸ぼうろで身をたてよ・・との助言でお店を始めた・・という歴史を持っているお店でした。かえすがえすも、閉店は惜しい。

●鶴まん

カステラ饅頭である。

カステラ饅頭の代表といえば、千鳥饅頭が有名だが、もともとは千鳥屋は、佐賀の松月堂(寛永7年創業)から生まれた店。佐賀が生みの親・・というわけだから、佐賀にも同じような饅頭が有るはず・・と思っていたら、鶴屋にあった。

大きさは直径5cm 高さ3.5cm

中は白餡

包み紙をあけると、カステラ饅頭特有の甘い香り。

食べてみたら、思ったより、皮や餡の甘さが控えめ。餡は豆の味がする。

●肥前けしあど

ケイジャーダというポルトガルのお菓子がある。バターやチーズの餡を皮で来るんだ素朴なお菓子だそうだ。それをモチーフとして現代風につくられたのが、この肥前けしあどだ。

中はかぼちゃの餡。というのも、この南蛮菓子が伝わった頃の日本では、卵を食べていなかったので、代用としてかぼちゃを使って作ったといわれている。

皮は、ややぼそぼそした固い感じ。中に甘さひかえめのかぼちゃ餡がはいっている。

かすかにするシナモンの風味がどこか遠い国から来たお菓子の雰囲気を醸し出している。

他にもカステラなどお菓子の種類が豊富で、さすが老舗・・といった感じだった。

機会があったら、次はもっと詳しくお話を伺いたい・・とおもっている。

*****************************

さて、ここでおさらいコーナー

~長崎街道(シュガーロード)について~

長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。

私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。

******************************

このブログのサイドバーにあるテーマ 長崎街道(シュガーロード)で今まで書いたことを見ることができます.

当ブログ内の文章、写真、その他の無断転用、転載を固く禁じます

シュガーロード ~佐賀その5 有平糖 佐賀と長崎の千代結び

2013年03月17日

2013年3月16日、 佐賀にいってきました。

先にUPした内容はカテゴリーの佐賀をご覧下さい。

有平糖(あるへいとう)・・・と口に出して言うと、なんとも懐かしいような、そんな気分になるのは私だけだろうか?なんともハイカラなそれでいて、セピア色の彼方にあるような・・そんな気持ちにさせてくれる。

16世紀にポルトガルから南蛮菓子として伝わった有平糖。語源は、ポルトガル語のalfeloa(砂糖の意味)からだそうで、有平とあて字。それに糖の字が加わった。

有平糖は飴である。

日本における飴の成り立ちは2種類あって、穀物(米とか麦とか)から作る飴と砂糖から作る飴(有平糖)である。この点は、シュガーロードのお菓子を調べる上で、ちょっと気に留めておかなくてはいけない。(何でもかんでもシュガーロードの影響と考えがちになるので要注意なのだ)実は、砂糖が一般的になる以前から飴はあったのだ。

今、佐賀でこの有平糖は千代結びという形で存在する。

千代結び・・という名前がさすとおり、縁起菓子で、婚礼などに使われるお菓子だ。

長崎にも同じように千代結びがある。昔は多く作られていたそうだ。

今は、佐賀とその周辺部でお祝いのお菓子として多く使われている。これに丸ぼうろが組み合わされるらしい。(丸ぼうろ3個と千代結び1組が一般的な組み合わせのようだ)

これが、長崎の千代結び(とんぴんかんにはいっていたもの)

こちらは佐賀の千代結び

佐賀の千代結びは紅白で1組となっている。

どちらかといえば、地味な印象のお菓子が多い佐賀のお菓子の中で、可愛らしい華やかさを放っている、伝統菓子といえる千代結び。大切に残していきたいお菓子の一つである。

ちなみに、長崎と佐賀の千代結び。味はどうなのよ・・って思われている方・・・。すみません。もうしばらくながめていたいので・・・。味はまたの機会にUPいたします。砂糖菓子なので、たぶん同じだと思うのだが・・・。

*****************************

さて、ここでおさらいコーナー

~長崎街道(シュガーロード)について~

長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。

私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。

******************************

当ブログ内の文章、写真、その他の無断転用、転載を固く禁じます

先にUPした内容はカテゴリーの佐賀をご覧下さい。

有平糖(あるへいとう)・・・と口に出して言うと、なんとも懐かしいような、そんな気分になるのは私だけだろうか?なんともハイカラなそれでいて、セピア色の彼方にあるような・・そんな気持ちにさせてくれる。

16世紀にポルトガルから南蛮菓子として伝わった有平糖。語源は、ポルトガル語のalfeloa(砂糖の意味)からだそうで、有平とあて字。それに糖の字が加わった。

有平糖は飴である。

日本における飴の成り立ちは2種類あって、穀物(米とか麦とか)から作る飴と砂糖から作る飴(有平糖)である。この点は、シュガーロードのお菓子を調べる上で、ちょっと気に留めておかなくてはいけない。(何でもかんでもシュガーロードの影響と考えがちになるので要注意なのだ)実は、砂糖が一般的になる以前から飴はあったのだ。

今、佐賀でこの有平糖は千代結びという形で存在する。

千代結び・・という名前がさすとおり、縁起菓子で、婚礼などに使われるお菓子だ。

長崎にも同じように千代結びがある。昔は多く作られていたそうだ。

今は、佐賀とその周辺部でお祝いのお菓子として多く使われている。これに丸ぼうろが組み合わされるらしい。(丸ぼうろ3個と千代結び1組が一般的な組み合わせのようだ)

これが、長崎の千代結び(とんぴんかんにはいっていたもの)

こちらは佐賀の千代結び

佐賀の千代結びは紅白で1組となっている。

どちらかといえば、地味な印象のお菓子が多い佐賀のお菓子の中で、可愛らしい華やかさを放っている、伝統菓子といえる千代結び。大切に残していきたいお菓子の一つである。

ちなみに、長崎と佐賀の千代結び。味はどうなのよ・・って思われている方・・・。すみません。もうしばらくながめていたいので・・・。味はまたの機会にUPいたします。砂糖菓子なので、たぶん同じだと思うのだが・・・。

*****************************

さて、ここでおさらいコーナー

~長崎街道(シュガーロード)について~

長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。

私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。

******************************

当ブログ内の文章、写真、その他の無断転用、転載を固く禁じます

シュガーロード ~佐賀その4 寿賀台~

2013年03月17日

2013年3月16日、 佐賀にいってきました。

先にUPした内容はカテゴリーの佐賀をご覧下さい。

さて、今回の最大の目的は、恵比寿ギャラリーに展示してあるという【寿賀台】(すがだい)をみること。

【寿賀台】というのは、昔、佐賀県の西部エリアの結婚式には必ずみられたものだそうで、砂糖菓子と飴細工を組み合わせた華やかなお菓子だそう。実物をきちんとみるのは、初めて。本では、長崎街道のお菓子を語る物には必ずといっていいほど写真が載っているけれど、やっぱり本物を見ないと、雰囲気などはわからない。

どうも自宅で行われる結婚式で飾られる物だったらしく、昭和30年代がピーク。その後はだんだん減少して、今では見られなくなった、幻の菓子である。

一目を引く・・という点では、ウェディングーキのような存在?だったのかもしれないね~~なんて思いながら、会場到着。

入り口正面に飾られていたので、いきなりのご対面!びっくり・・。思っていたより迫力がある。 さすが結婚式でつかわれていただけあって、会場栄えがするというか、とても華やかになる。

足のついた台に松が配され、飴で作られた垂れ幕を背景に金花糖の鯛や宝船などが飾らている。下には、千代結び。

雰囲気はレトロっぽいけれど、愛嬌があってみていると楽しい。なんと言ってもこれは見たことがない者にとっては驚きがある。

砂糖をふんだんに使った富を象徴する品・・・砂糖を潤沢に手に入れることができた土地柄ならではのお菓子である。

見た目の愛嬌とは反対に、これを作る技術がまた凄いのだそうだ。高温の飴との格闘になるそうで、時間もかかるし、重労働となる。金花糖も熱い煮詰めた砂糖を型に流し込み・・・といった一連の作業。職人技の結集で作られているのだ。

ちなみに金花糖の型は肥前の焼き物の技術が生かされていて、そういったことからも、焼き物の技術を受け継ぐエリアだからこそ、寿賀台のようなものができた・・ともいえる。

寿賀台は後継者がなく、存続も危ぶまれた時期もあったそうだが、近年、若い職人さんたちが出てきたそうで、この時期の佐賀城下ひなまつりはその若手の技術のお披露目の場となっているそうだ。

《寿賀台の他にも・・・》

恵比寿ギャラリーでは、他にも肥前のお菓子がたくさん販売されていて、私のようなお菓子を追いかけている者にとっては、勉強にもなるし、とてもたのしい。(かつ、美味しい)

ちょうど丸ぼうろの実演もあっていて、焼きあがったところに遭遇。日頃は食べれない、焼きたての熱々の丸ぼうろを試食させていただいた。丸ぼうろの焼きたてはふわふわなんだ・・・(冷えるといつもの固さになるのだけど)食べながら、あ~、カステラと(ほぼ)同じ材料でできているんだな~・と改めて思ったのも我ながら可笑しかった。

焼きたての丸ぼうろ・・鉄板からとっているところ

落雁も展示してあって、その愛らしいこと。お菓子の追っかけをして、改めてその可愛らしさと美しさを発見。残していきたいお菓子である。

佐賀城下ひなまつりは3月20日までです。もうすぐ終了。興味のある方はおいそぎあれ・・・

*****************************

さて、ここでおさらいコーナー

~長崎街道(シュガーロード)について~

長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。

私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。

******************************

当ブログ内の文章、写真、その他の無断転用、転載を固く禁じます

先にUPした内容はカテゴリーの佐賀をご覧下さい。

さて、今回の最大の目的は、恵比寿ギャラリーに展示してあるという【寿賀台】(すがだい)をみること。

【寿賀台】というのは、昔、佐賀県の西部エリアの結婚式には必ずみられたものだそうで、砂糖菓子と飴細工を組み合わせた華やかなお菓子だそう。実物をきちんとみるのは、初めて。本では、長崎街道のお菓子を語る物には必ずといっていいほど写真が載っているけれど、やっぱり本物を見ないと、雰囲気などはわからない。

どうも自宅で行われる結婚式で飾られる物だったらしく、昭和30年代がピーク。その後はだんだん減少して、今では見られなくなった、幻の菓子である。

一目を引く・・という点では、ウェディングーキのような存在?だったのかもしれないね~~なんて思いながら、会場到着。

入り口正面に飾られていたので、いきなりのご対面!びっくり・・。思っていたより迫力がある。 さすが結婚式でつかわれていただけあって、会場栄えがするというか、とても華やかになる。

足のついた台に松が配され、飴で作られた垂れ幕を背景に金花糖の鯛や宝船などが飾らている。下には、千代結び。

雰囲気はレトロっぽいけれど、愛嬌があってみていると楽しい。なんと言ってもこれは見たことがない者にとっては驚きがある。

砂糖をふんだんに使った富を象徴する品・・・砂糖を潤沢に手に入れることができた土地柄ならではのお菓子である。

見た目の愛嬌とは反対に、これを作る技術がまた凄いのだそうだ。高温の飴との格闘になるそうで、時間もかかるし、重労働となる。金花糖も熱い煮詰めた砂糖を型に流し込み・・・といった一連の作業。職人技の結集で作られているのだ。

ちなみに金花糖の型は肥前の焼き物の技術が生かされていて、そういったことからも、焼き物の技術を受け継ぐエリアだからこそ、寿賀台のようなものができた・・ともいえる。

寿賀台は後継者がなく、存続も危ぶまれた時期もあったそうだが、近年、若い職人さんたちが出てきたそうで、この時期の佐賀城下ひなまつりはその若手の技術のお披露目の場となっているそうだ。

《寿賀台の他にも・・・》

恵比寿ギャラリーでは、他にも肥前のお菓子がたくさん販売されていて、私のようなお菓子を追いかけている者にとっては、勉強にもなるし、とてもたのしい。(かつ、美味しい)

ちょうど丸ぼうろの実演もあっていて、焼きあがったところに遭遇。日頃は食べれない、焼きたての熱々の丸ぼうろを試食させていただいた。丸ぼうろの焼きたてはふわふわなんだ・・・(冷えるといつもの固さになるのだけど)食べながら、あ~、カステラと(ほぼ)同じ材料でできているんだな~・と改めて思ったのも我ながら可笑しかった。

焼きたての丸ぼうろ・・鉄板からとっているところ

落雁も展示してあって、その愛らしいこと。お菓子の追っかけをして、改めてその可愛らしさと美しさを発見。残していきたいお菓子である。

佐賀城下ひなまつりは3月20日までです。もうすぐ終了。興味のある方はおいそぎあれ・・・

*****************************

さて、ここでおさらいコーナー

~長崎街道(シュガーロード)について~

長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。

私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。

******************************

当ブログ内の文章、写真、その他の無断転用、転載を固く禁じます

シュガーロード~佐賀その3 佐賀城下の長崎街道~

2013年03月17日

2013年3月16日、佐賀に行ってきました。佐賀では、20日まで、佐賀城下ひな祭りのイベントがあっています。

佐賀に行くのは2度目。過去の内容と、昨日UPしたものはカテゴリーの佐賀をご覧下さい。

長崎街道は佐賀市内に入るとお城の北側をジグザグにすすみます。

お城が近いこともあり、防衛の為だそうです。

この曲がった道は城下町にはよくみられます。

余談ですが、長崎街道ではありませんが、福岡市の天神の明治通りにも、この曲がりが今でも残ってますよ。明治通りを天神から大濠公園方向に進んだ、西鉄グランドホテルのちょっと手前、曲がってます。今度、気にして通ってみてください。

道がまっすぐで見通しが良いというのは、防衛上問題があるので、こんなつくりにしていたのですね~。

お雛様を展示してある、佐賀市歴史民族館(旧古賀銀行・旧古賀家・旧三省銀行)はまさに長崎街道沿い。建物の昔の業種からしても、その繁栄ぶりが偲ばれます。最初に伺った恵比寿ギャラリーももともとは銀行でした。

恵比寿ギャラリーの近くのお菓子屋さんの角で、こんな道しるべを見つけました。

こくらみちと書いてあります。つまりこちらは小倉(北九州市)へつながってますよ~ということ。

同じ道しるべの反対側には、ながさき・・の文字。こちらは長崎方面・・ということ

足もとには、えびす様。佐賀にはたくさんのえびす様が道の辻や脇にいらっしゃいます。今日一日が充実したものになるようにお願いいして、お雛様会場へ向かいました。

また余談ですが、佐賀市内のえびす様、八十八箇所めぐりスタンプラリーというのがあっているようですよ。パンフレットをもらってきたのですが、それをみると、えびす様・・と一言で言っても、おひとり、おひとり・・ご利益の担当が違うようで(笑)それにしても、何で佐賀にえびす様??これもパンフレットに書いてあったのですが、いろいろな説があるようです。長崎街道を中心に商売をしている人が多かったのと、旅の安全を願って・・などはっきりしないそうです。ちなみに、写真のえびす様は36番道しるべ恵比寿 ご利益は金運上昇・旅の安全だそうです。お世話をしている和菓子屋さんは130年も続く老舗とか・・。昨日はそんなこととは知らず、お店には立ち寄りませんでした。残念・・。

間違いなく長崎街道です。

*****************************

さて、ここでおさらいコーナー

~長崎街道(シュガーロード)について~

長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。

私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。

******************************

当ブログ内の文章、写真、その他の無断転用、転載を固く禁じます

佐賀に行くのは2度目。過去の内容と、昨日UPしたものはカテゴリーの佐賀をご覧下さい。

長崎街道は佐賀市内に入るとお城の北側をジグザグにすすみます。

お城が近いこともあり、防衛の為だそうです。

この曲がった道は城下町にはよくみられます。

余談ですが、長崎街道ではありませんが、福岡市の天神の明治通りにも、この曲がりが今でも残ってますよ。明治通りを天神から大濠公園方向に進んだ、西鉄グランドホテルのちょっと手前、曲がってます。今度、気にして通ってみてください。

道がまっすぐで見通しが良いというのは、防衛上問題があるので、こんなつくりにしていたのですね~。

お雛様を展示してある、佐賀市歴史民族館(旧古賀銀行・旧古賀家・旧三省銀行)はまさに長崎街道沿い。建物の昔の業種からしても、その繁栄ぶりが偲ばれます。最初に伺った恵比寿ギャラリーももともとは銀行でした。

恵比寿ギャラリーの近くのお菓子屋さんの角で、こんな道しるべを見つけました。

こくらみちと書いてあります。つまりこちらは小倉(北九州市)へつながってますよ~ということ。

同じ道しるべの反対側には、ながさき・・の文字。こちらは長崎方面・・ということ

足もとには、えびす様。佐賀にはたくさんのえびす様が道の辻や脇にいらっしゃいます。今日一日が充実したものになるようにお願いいして、お雛様会場へ向かいました。

また余談ですが、佐賀市内のえびす様、八十八箇所めぐりスタンプラリーというのがあっているようですよ。パンフレットをもらってきたのですが、それをみると、えびす様・・と一言で言っても、おひとり、おひとり・・ご利益の担当が違うようで(笑)それにしても、何で佐賀にえびす様??これもパンフレットに書いてあったのですが、いろいろな説があるようです。長崎街道を中心に商売をしている人が多かったのと、旅の安全を願って・・などはっきりしないそうです。ちなみに、写真のえびす様は36番道しるべ恵比寿 ご利益は金運上昇・旅の安全だそうです。お世話をしている和菓子屋さんは130年も続く老舗とか・・。昨日はそんなこととは知らず、お店には立ち寄りませんでした。残念・・。

間違いなく長崎街道です。

*****************************

さて、ここでおさらいコーナー

~長崎街道(シュガーロード)について~

長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。

私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。

******************************

当ブログ内の文章、写真、その他の無断転用、転載を固く禁じます

シュガーロード~佐賀 その2~

2013年03月17日

昨年12月に佐賀県をちょっとだけ調査いたしました。

佐賀市はその時にちらっとだけ。(12月は田代・鳥栖・小城・・がメインでした)

その時のことはカテゴリーの佐賀のところをご覧下さい。

今日(2013年3月16日)は、再び佐賀にいってきました。

というのも、3月20日まで、佐賀城下ひな祭り・・・というイベントがあっていて、その会場の一つ、恵比寿ギャラリーでお菓子のひな祭りと題して、佐賀のお菓子の販売があっている。会場には寿賀台(すがだい)も展示してある・・という情報をfbのお友達から教えていただいたから。

今日はその寿賀台と、お雛様めぐりと、鶴屋本店で販売されている、ケシアド・・というお饅頭を買って帰るだけ・・・と思ってましたが、やはり、お菓子を見てしまうと・・・。今日も(いつもより控えめですが)たくさん買ってしまいました。

それぞれのお菓子については、後日UP.していく事にいたしましょう。

今日は記念撮影・・・のような感じで。

肥前ケシアドはケイジャーダからヒントを得たお菓子。詳しくは後ほど・・。

もち米飴は、あめがた。

鶴まんは、カステラ饅頭(やっぱり佐賀にもありました。白餡のおまんじゅう)

千代結びは、長崎にもありました。こちらは紅白で一組のようです。

金華糖の鯛、可愛らしい大きさで3個セットだったのでお土産に・・と思って買ったのに、持って帰ってみたら、尾っぽがわれてしまってて・・・残念。とてもデリケートなお菓子なんですね~(とほほ・・・)

*****************************

さて、ここでおさらいコーナー

~長崎街道(シュガーロード)について~

長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。

私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。

******************************

当ブログ内の文章、写真、その他の無断転用、転載を固く禁じます

佐賀市はその時にちらっとだけ。(12月は田代・鳥栖・小城・・がメインでした)

その時のことはカテゴリーの佐賀のところをご覧下さい。

今日(2013年3月16日)は、再び佐賀にいってきました。

というのも、3月20日まで、佐賀城下ひな祭り・・・というイベントがあっていて、その会場の一つ、恵比寿ギャラリーでお菓子のひな祭りと題して、佐賀のお菓子の販売があっている。会場には寿賀台(すがだい)も展示してある・・という情報をfbのお友達から教えていただいたから。

今日はその寿賀台と、お雛様めぐりと、鶴屋本店で販売されている、ケシアド・・というお饅頭を買って帰るだけ・・・と思ってましたが、やはり、お菓子を見てしまうと・・・。今日も(いつもより控えめですが)たくさん買ってしまいました。

それぞれのお菓子については、後日UP.していく事にいたしましょう。

今日は記念撮影・・・のような感じで。

肥前ケシアドはケイジャーダからヒントを得たお菓子。詳しくは後ほど・・。

もち米飴は、あめがた。

鶴まんは、カステラ饅頭(やっぱり佐賀にもありました。白餡のおまんじゅう)

千代結びは、長崎にもありました。こちらは紅白で一組のようです。

金華糖の鯛、可愛らしい大きさで3個セットだったのでお土産に・・と思って買ったのに、持って帰ってみたら、尾っぽがわれてしまってて・・・残念。とてもデリケートなお菓子なんですね~(とほほ・・・)

*****************************

さて、ここでおさらいコーナー

~長崎街道(シュガーロード)について~

長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。

私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。

******************************

当ブログ内の文章、写真、その他の無断転用、転載を固く禁じます

シュガーロード ~佐賀~

2013年01月28日

2012年12月11日にシュガーロード(長崎街道)の取材で佐賀県を歩いてきました

前回までの内容はこちらで

シュガーロードのお菓子たち ~田代(佐賀県)~

シュガーロードのお菓子たち ~田代(佐賀県)その2~

シュガーロードのお菓子たち~田代(佐賀県)その3~

シュガーロードのお菓子たち~鳥栖~

シュガーロードのお菓子たち~小城~

小城から佐賀にもどって、ちょっとだけ下車。駅前にある【北島】によってみました。

【北島】は丸ぼうろが有名です。

私は丸ぼうろより花ぼうろが好きですけどね。

お店で商品をみていたら、店員さんが「どちらからですか?」と尋ねてこられました。私たちが商品を珍しそうに選んでいたからでしょうね。すかさず、「シュガーロードのお菓子を調べてます」といったら、その店員さんはお菓子の本をみせてくれて、佐賀の名物のお菓子などを教えてくださいました。とっても親切で、びっくりです。

気がつけば、今日うかがったお菓子屋さんはどこも親切でした。小城の村岡総本舗は、特におっとりとした雰囲気で社員教育が行き届いてました。また訪れたいとか、福岡でも村岡総本舗や北島でお菓子を買おう・・って思います。新入社員の時に研修でよくいわれる「あなたは会社の代表です。」という言葉を思い出します。社員の態度でその会社のイメージがよくなったり、悪くなったりする物だという事を身を持って体験したって訳です。

余談ですが、とある福岡の老舗のお菓子屋さんの話・・。私の友人がお問い合わせをしたところ、わからないから本店に電話をかけてください・・という。ならばと本店の電話番号を聞いたら「わからないので自分で調べてください」といわれ、そのままガチャンと電話を切られたそうです。ちょっとびっくりでしょう。そこのお菓子は買わない・・っておもいますよね・・・。

その反対の話、これは私が体験した話。東京にたまたま行っていたときのこと。テレビで山本寛斎ガデザインした羊羹が販売されていると紹介されていたので、早速販売している「とらや」に電話をしたら、予約販売で売り切れてるという。でも、○○博物館なら1日限定20本の販売をしているので、朝早く行けば大丈夫ですよ・・・という内容をとても丁寧に教えてくださいました。「とらや」のファンになったのは言うまでもありません。

閑話休題、話を【北島】にもどしまして、買ったお菓子はこれ

丸ぼうろ 花ぼうろ オブリガード

丸ぼうろは、あまり食べないんだけど、久しぶりにちゃんと食べてみよう・・とおもって。

きちんと味わって食べると、蜂蜜の味がちょっと際立ってました。是が千鳥饅頭の皮のヒントになったお菓子と思うと不思議な感じです。

花ぼうろは、ブッセみたいなおかしで、杏ジャムがはさんであります。是は大好き。【北島】のお菓子を買うときは是をいつも買ってました。

オブリガードは、ポルトガルから伝わった丸ぼうろの原型のお菓子を再現した物らしいです。丸ぼうろに生姜と砂糖でコーティングしてあるもの。丸ぼうろも普通のよりちょっと厚め。甘いので、エスプレッソとかにあうかも。コーティングのおかげで、味は、生姜煎餅に似てるかも。もともとポルトガルから伝わったお菓子はとても甘かったそうです。平戸のカスドースなんんかもそうですけどね。それを日本人が好む味に進化させていったのが、今のお菓子なのです。

今日はおまけで立ち寄った佐賀ですが、シュガーロード(長崎街道)沿いの宿場町の中ではとてもお菓子が多いエリアです。また日を改めて調査に伺うことにいたしましょう。

《私の思い出の中の「丸ぼうろ」》

これは、叔母から聞いた話。私の父方は佐賀県の出身です。大きな麹屋さんだったそうです。祖父はお坊ちゃまとして育てられ、乳母やら、お手伝いさんやらが廻りにいたそうです。そして、おやつは、必ず「丸ぼうろ」ときめられていたそうです。

祖父があとを継いだ麹屋は、詳しい事はわかりませんが、商売がうまくいかなくなって、私の父が生まれた時は没落していたので、父はそんな話は知らないようでしたけどね。

丸ぼうろを食べながらふと思い出した話でした。

*****************************

さて、ここでおさらいコーナー

~長崎街道(シュガーロード)について~

長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。

私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。

******************************

前回までの内容はこちらで

シュガーロードのお菓子たち ~田代(佐賀県)~

シュガーロードのお菓子たち ~田代(佐賀県)その2~

シュガーロードのお菓子たち~田代(佐賀県)その3~

シュガーロードのお菓子たち~鳥栖~

シュガーロードのお菓子たち~小城~

小城から佐賀にもどって、ちょっとだけ下車。駅前にある【北島】によってみました。

【北島】は丸ぼうろが有名です。

私は丸ぼうろより花ぼうろが好きですけどね。

お店で商品をみていたら、店員さんが「どちらからですか?」と尋ねてこられました。私たちが商品を珍しそうに選んでいたからでしょうね。すかさず、「シュガーロードのお菓子を調べてます」といったら、その店員さんはお菓子の本をみせてくれて、佐賀の名物のお菓子などを教えてくださいました。とっても親切で、びっくりです。

気がつけば、今日うかがったお菓子屋さんはどこも親切でした。小城の村岡総本舗は、特におっとりとした雰囲気で社員教育が行き届いてました。また訪れたいとか、福岡でも村岡総本舗や北島でお菓子を買おう・・って思います。新入社員の時に研修でよくいわれる「あなたは会社の代表です。」という言葉を思い出します。社員の態度でその会社のイメージがよくなったり、悪くなったりする物だという事を身を持って体験したって訳です。

余談ですが、とある福岡の老舗のお菓子屋さんの話・・。私の友人がお問い合わせをしたところ、わからないから本店に電話をかけてください・・という。ならばと本店の電話番号を聞いたら「わからないので自分で調べてください」といわれ、そのままガチャンと電話を切られたそうです。ちょっとびっくりでしょう。そこのお菓子は買わない・・っておもいますよね・・・。

その反対の話、これは私が体験した話。東京にたまたま行っていたときのこと。テレビで山本寛斎ガデザインした羊羹が販売されていると紹介されていたので、早速販売している「とらや」に電話をしたら、予約販売で売り切れてるという。でも、○○博物館なら1日限定20本の販売をしているので、朝早く行けば大丈夫ですよ・・・という内容をとても丁寧に教えてくださいました。「とらや」のファンになったのは言うまでもありません。

閑話休題、話を【北島】にもどしまして、買ったお菓子はこれ

丸ぼうろ 花ぼうろ オブリガード

丸ぼうろは、あまり食べないんだけど、久しぶりにちゃんと食べてみよう・・とおもって。

きちんと味わって食べると、蜂蜜の味がちょっと際立ってました。是が千鳥饅頭の皮のヒントになったお菓子と思うと不思議な感じです。

花ぼうろは、ブッセみたいなおかしで、杏ジャムがはさんであります。是は大好き。【北島】のお菓子を買うときは是をいつも買ってました。

オブリガードは、ポルトガルから伝わった丸ぼうろの原型のお菓子を再現した物らしいです。丸ぼうろに生姜と砂糖でコーティングしてあるもの。丸ぼうろも普通のよりちょっと厚め。甘いので、エスプレッソとかにあうかも。コーティングのおかげで、味は、生姜煎餅に似てるかも。もともとポルトガルから伝わったお菓子はとても甘かったそうです。平戸のカスドースなんんかもそうですけどね。それを日本人が好む味に進化させていったのが、今のお菓子なのです。

今日はおまけで立ち寄った佐賀ですが、シュガーロード(長崎街道)沿いの宿場町の中ではとてもお菓子が多いエリアです。また日を改めて調査に伺うことにいたしましょう。

《私の思い出の中の「丸ぼうろ」》

これは、叔母から聞いた話。私の父方は佐賀県の出身です。大きな麹屋さんだったそうです。祖父はお坊ちゃまとして育てられ、乳母やら、お手伝いさんやらが廻りにいたそうです。そして、おやつは、必ず「丸ぼうろ」ときめられていたそうです。

祖父があとを継いだ麹屋は、詳しい事はわかりませんが、商売がうまくいかなくなって、私の父が生まれた時は没落していたので、父はそんな話は知らないようでしたけどね。

丸ぼうろを食べながらふと思い出した話でした。

*****************************

さて、ここでおさらいコーナー

~長崎街道(シュガーロード)について~

長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。

私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。

******************************