スポンサーサイト

シュガーロード~番外編16 平戸 花かすていら~

2013年05月31日

5月24日に平戸へ行ってきました。

先にUPした内容はこちらをご覧下さい。

シュガーロード ~番外編13 平戸 まずは散策~

シュガーロード ~番外編15 平戸 復元菓子~

前回、復元菓子のことを書きましたが、その復元菓子の一つ【花かすていら】の食べ比べをしましたので、今回はそのことを書きたいと思います。

【花かすていら】は平戸で複数のお菓子屋がつくっているようです。見た目は可愛らしい花のモチーフのカステラ生地のお菓子です。中にはこし餡が入っていますので、これこそ、カステラ饅頭ですね~。見た目は東京のお土産でいただく人形焼にも似ています。

今回は「平戸 蔦屋」(以後、蔦屋) 「牛蒡餅本舗 熊屋」(以後、熊屋) 「楠製菓」の【花かすていら】を購入して比べて見ました。

これが【花かすていら】です。

左より 蔦屋 熊屋 楠製菓

包みからだしてみたら、くっついてしまっていて上の皮がはげてしまいました。

かろうじて、真ん中の熊屋のものが無事だったのでよかった。はっきりと形がわかります。

ツツジの花のモチーフ。大きさは楠製菓のが大きく見えますが、どれも同じで直径6cmくらいです。やはり復元菓子なので、大きさは同じようです。

見た目・大きさも同じ。

ここで若干落胆してました。食べ比べの意味がないかも・・とね。

しかし、思い出したのです。

熊屋のお店の方が行っていた言葉を。

「うちの花かすていらは、外側がふわっふわなんですよ~」といってらっしゃいました。

他店とは違うのよ~みたいなニュアンスで。なので気を取り直して食べ比べてみました。

半分にカットしてみたら、餡はこし餡です。

食べてみたら、形は同じですが、思ったより、それぞれお店の特徴があって面白かったです。

(食べた感想はあくまでも私の主観です)

蔦屋(写真:左)

見た目の形も餡の位置も一番安定していて綺麗です。

食べてみたら、カステラ部分(皮)からほんのりとシナモンの香りがします。思ったより、しっとりしていない。3つの中で一番、乾燥(というほどのことではないのですが)している感じでした。餡の甘さは控えめ。こちらのお店のお菓子を数点食べましたが、とにかく品の良い甘さです。洗練されている感じ。餡の色も薄くこちらも上品。

熊屋(写真:真ん中)

袋にくっつかず、一番綺麗な状態で持って帰ることができました。餡の位置がずれてますが、ご愛嬌。味には関係ありません。

食べてみたら、お店の方が言ったとおり、カステラ部分がふわっふわ♪イチゴのショートケーキを連想してしまったから、ショートケーキのスポンジに近いのかも。おかげで、食感が一番軽い。シナモンの香りは薄め。餡が他の二つよりちょっと個性がありましたが、それが何によるのかが不明。原材料を見る限りわからない。ちょっと洋風な感じがするのです。

楠製菓(写真:右)

千光寺の献茶式の会場で他の復元菓子と一緒に販売されていたものです。見た目がちょっと大きく見えます(サイズは測ると同じなんですけどね)カステラ部分はしっとりしています。シナモン控えめな感じ。餡は豆の味がする、和菓子屋さんのアンコと言った感じで、甘さもしっかりありました。気取らない味が懐かしい感じです。餡の色も一番しっかり濃い色です。

復元菓子なので、かけ離れたことはできないけれど、カステラや餡で差別化をはかっている様子がわかります。この3軒の外にも作っているお店があるので、平戸にいったら、食べて楽しんでみてくださいね。

それにしても、シナモンの風味は、和菓子につかわれると、どうしてもニッキ味・・といいたくなります(笑)こんな香辛料が使われるところなんかは、やはり南蛮菓子だな~、海の向こうからやってきたお菓子なんだな~って、はるか遠くの異国の地に思いを馳せてしまいます。平戸はそんなことを思わせる港町であり、お菓子もそうなのです。

*****************************

~長崎街道(シュガーロード)に魅せられて~

長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。

私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。

******************************

このブログのサイドバーにあるテーマ 長崎街道(シュガーロード)・唐津街道・薩摩街道で今まで書いたことを見ることができます。

街道に当てはまらないお菓子などのことは、テーマ、お菓子ストーリーに書いています。

当ブログ内の文章、写真、その他の無断転用、転載を固く禁じます

先にUPした内容はこちらをご覧下さい。

シュガーロード ~番外編13 平戸 まずは散策~

シュガーロード ~番外編15 平戸 復元菓子~

前回、復元菓子のことを書きましたが、その復元菓子の一つ【花かすていら】の食べ比べをしましたので、今回はそのことを書きたいと思います。

【花かすていら】は平戸で複数のお菓子屋がつくっているようです。見た目は可愛らしい花のモチーフのカステラ生地のお菓子です。中にはこし餡が入っていますので、これこそ、カステラ饅頭ですね~。見た目は東京のお土産でいただく人形焼にも似ています。

今回は「平戸 蔦屋」(以後、蔦屋) 「牛蒡餅本舗 熊屋」(以後、熊屋) 「楠製菓」の【花かすていら】を購入して比べて見ました。

これが【花かすていら】です。

左より 蔦屋 熊屋 楠製菓

包みからだしてみたら、くっついてしまっていて上の皮がはげてしまいました。

かろうじて、真ん中の熊屋のものが無事だったのでよかった。はっきりと形がわかります。

ツツジの花のモチーフ。大きさは楠製菓のが大きく見えますが、どれも同じで直径6cmくらいです。やはり復元菓子なので、大きさは同じようです。

見た目・大きさも同じ。

ここで若干落胆してました。食べ比べの意味がないかも・・とね。

しかし、思い出したのです。

熊屋のお店の方が行っていた言葉を。

「うちの花かすていらは、外側がふわっふわなんですよ~」といってらっしゃいました。

他店とは違うのよ~みたいなニュアンスで。なので気を取り直して食べ比べてみました。

半分にカットしてみたら、餡はこし餡です。

食べてみたら、形は同じですが、思ったより、それぞれお店の特徴があって面白かったです。

(食べた感想はあくまでも私の主観です)

蔦屋(写真:左)

見た目の形も餡の位置も一番安定していて綺麗です。

食べてみたら、カステラ部分(皮)からほんのりとシナモンの香りがします。思ったより、しっとりしていない。3つの中で一番、乾燥(というほどのことではないのですが)している感じでした。餡の甘さは控えめ。こちらのお店のお菓子を数点食べましたが、とにかく品の良い甘さです。洗練されている感じ。餡の色も薄くこちらも上品。

熊屋(写真:真ん中)

袋にくっつかず、一番綺麗な状態で持って帰ることができました。餡の位置がずれてますが、ご愛嬌。味には関係ありません。

食べてみたら、お店の方が言ったとおり、カステラ部分がふわっふわ♪イチゴのショートケーキを連想してしまったから、ショートケーキのスポンジに近いのかも。おかげで、食感が一番軽い。シナモンの香りは薄め。餡が他の二つよりちょっと個性がありましたが、それが何によるのかが不明。原材料を見る限りわからない。ちょっと洋風な感じがするのです。

楠製菓(写真:右)

千光寺の献茶式の会場で他の復元菓子と一緒に販売されていたものです。見た目がちょっと大きく見えます(サイズは測ると同じなんですけどね)カステラ部分はしっとりしています。シナモン控えめな感じ。餡は豆の味がする、和菓子屋さんのアンコと言った感じで、甘さもしっかりありました。気取らない味が懐かしい感じです。餡の色も一番しっかり濃い色です。

復元菓子なので、かけ離れたことはできないけれど、カステラや餡で差別化をはかっている様子がわかります。この3軒の外にも作っているお店があるので、平戸にいったら、食べて楽しんでみてくださいね。

それにしても、シナモンの風味は、和菓子につかわれると、どうしてもニッキ味・・といいたくなります(笑)こんな香辛料が使われるところなんかは、やはり南蛮菓子だな~、海の向こうからやってきたお菓子なんだな~って、はるか遠くの異国の地に思いを馳せてしまいます。平戸はそんなことを思わせる港町であり、お菓子もそうなのです。

*****************************

~長崎街道(シュガーロード)に魅せられて~

長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。

私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。

******************************

このブログのサイドバーにあるテーマ 長崎街道(シュガーロード)・唐津街道・薩摩街道で今まで書いたことを見ることができます。

街道に当てはまらないお菓子などのことは、テーマ、お菓子ストーリーに書いています。

当ブログ内の文章、写真、その他の無断転用、転載を固く禁じます

シュガーロード 番外編15 平戸 復元菓子

2013年05月28日

5月24日に平戸へ行ってきました。

先にUPした内容はこちらをご覧下さい。

シュガーロードのお菓子たち ~番外編13 平戸 まずは散策~

今回、平戸へ行った最大の目的は、千光寺で行われる献茶式の会場で販売される、復刻菓子を購入し、眺め、食べること・・・であります。fbでたまたま見かけた平戸市役所の告知。以前、大茶会が開かれた時にお菓子が復刻された・・ということを知っていたので、即、お問い合わせをした次第。会場で聞いたところ、復刻菓子が販売されるのは、他には機会がないそうで、大茶会のようなイベントも今はしていないとのこと。やっぱり来てよかった・・と改めて思ったのでした。

ちょっとお菓子のことを書く前に、お茶のことを・・・。

千光寺は臨済宗のお寺です。

ここは禅とお茶の伝来地といわれているのです。

1191年、栄西は宋より、仏教の修行を終えて平戸に帰着した時に、冨春庵にて初めて禅規を行った。そしてその時にお茶の種を持ち帰っていて、それを蒔いたのが、冨春園だそうです。

お茶に縁の有る土地だったのですね~。

冨春園のお茶の木

この献茶式の会場で平戸菓子物産展が開催されていました。

そこでお目当ての復刻菓子に出会いました。

復刻菓子というのは、平戸藩松浦家に伝わる、【百菓之図】をもとに復元されたお菓子のこと。【百菓之図】は1845年成立のお菓子の図録で、百種類の菓子が極彩色で描かれ、菓銘と製法が記されているものです。その中には、現在、平戸銘菓でおなじみのカスドースや牛蒡餅も入っています。それ以外のお菓子が幾つか復刻されて、販売されるのは、今回のようなイベントの時だけなのです。1998年に行われた大茶会の時に、復刻菓子が供された・・という記事を雑誌の記事で見て、ずっとみて見たい(もちろん食べてみたい)・・と思っていたところでしたので、今回は思いがけず願いが叶ったと言うわけです。

販売されていた復刻菓子です。

上: カスドース(平戸蔦屋) 網笠(牛蒡餅本舗 熊屋)

下: 種カ島(平戸蔦屋) 花かすていら(楠製菓) 若紫(菓子処津之上)

烏羽玉(平戸蔦屋)と牛蒡餅(牛蒡餅本舗 熊屋)を加えて改めて写真をとりました。

7種類の復刻菓子です。

お菓子の名前の後のカッコにはいているのは、お菓子を作ったお店の名前ですが、花かすていら、カスドース、牛蒡餅は他にもいろんなお店が作って販売しています。

さて、ながめて楽しんだ後は、食べるお楽しみ。食べた感想を。あくまで私の主観ですので、ご了承ください。

花かすていらは今回3つのお店で購入しましたから、食べ比べを後ほど改めて書きます。

●烏羽玉 (写真の一番左 4個入っているもの)

このお菓子は、みなさん、口をそろえて、「烏羽玉は高級なお菓子です」とおっしゃる。

なるほど、一つだけ別格って感じの箱にはいってました。直径4cmほどのお菓子です。

皮は求肥で黒胡麻の入ったの練り餡を包み、その上に和三盆がたっぷりまぶしてあります。材料がとても良い高級菓子といった感じ。食べてみたら、求肥がやわらかく、餡は胡麻の味が引き立っていて、周りの和三盆が甘いのだけど、それがとても上品な味わい。甘さを感じるけれど、全然しつこくなく、でも食べ終わった後に満足感があります。なるほど、平戸のお菓子の頂点に君臨している・・という感じ。王(殿様)の風格があるのです。賞味期限は数日ありますが、コレは買ってすぐに食べたい。1日たつと求肥がやや固くなって、口に入ったときに感じるデリケートさが感じられなくなります。

●種カ島 名前から察するに、材料はさつまいも?きんとんのお菓子です。

実は今回持って帰るのに一番気を使いました。

生菓子ですから、潰れてはいけない・・。この写真は買った直後にとってますからまだ形が綺麗です。なんど、途中で食べようか・・と思ったことか。それでもガマンしたのは、中に仕掛けが有るような気がしてならなかったからです。

持ち帰って、カットしてみたら、アンコが2色になっていました。あまりの可愛らしさに、ニコニコしてしまった位、嬉しかったですね~。途中で一口で食べていたら、お目にかかれなかったものです。口に入れると、儚げな口どけの軽いきんとんでした。

●網笠

どら焼きみたいな生地で、こし餡を二つ折りではさんであり三日月っぽく成型してあるもの。

生地をうらがえしてみたら、倉敷の銘菓「むらすずめ」を思い出しました。

皮は少し洋風な感じの味わい。餡はあっさりした甘さ。こうしてみると餡の色も薄めです。

残りのお菓子はまだ食べていないので、食べたらまた感想を追加しますね。

それにしても、この復刻菓子はすばらしい。平戸の宝・・といってもいいですね。

他に類を見ないお菓子の充実ぶりには驚かされます。さすが、平戸藩主が時間をかけて、お菓子の中から選びに選んで作った【百菓之図】であります。

機会があれば、【百菓之図】そのものをみて見たいものです。松浦資料博物館に展示されることがあればよいのですが難しいようです。(今年は展示はありません)大学の先生とかだったら、研究の為に見れるのでしょうけれど、独自に調べ物をしている身ではね~。でもあきらめませんよ~。

*****************************

~長崎街道(シュガーロード)に魅せられて~

長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。

私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。

******************************

このブログのサイドバーにあるテーマ 長崎街道(シュガーロード)・唐津街道・薩摩街道で今まで書いたことを見ることができます。

街道に当てはまらないお菓子などのことは、テーマ、お菓子ストーリーに書いています。

当ブログ内の文章、写真、その他の無断転用、転載を固く禁じます

先にUPした内容はこちらをご覧下さい。

シュガーロードのお菓子たち ~番外編13 平戸 まずは散策~

今回、平戸へ行った最大の目的は、千光寺で行われる献茶式の会場で販売される、復刻菓子を購入し、眺め、食べること・・・であります。fbでたまたま見かけた平戸市役所の告知。以前、大茶会が開かれた時にお菓子が復刻された・・ということを知っていたので、即、お問い合わせをした次第。会場で聞いたところ、復刻菓子が販売されるのは、他には機会がないそうで、大茶会のようなイベントも今はしていないとのこと。やっぱり来てよかった・・と改めて思ったのでした。

ちょっとお菓子のことを書く前に、お茶のことを・・・。

千光寺は臨済宗のお寺です。

ここは禅とお茶の伝来地といわれているのです。

1191年、栄西は宋より、仏教の修行を終えて平戸に帰着した時に、冨春庵にて初めて禅規を行った。そしてその時にお茶の種を持ち帰っていて、それを蒔いたのが、冨春園だそうです。

お茶に縁の有る土地だったのですね~。

冨春園のお茶の木

この献茶式の会場で平戸菓子物産展が開催されていました。

そこでお目当ての復刻菓子に出会いました。

復刻菓子というのは、平戸藩松浦家に伝わる、【百菓之図】をもとに復元されたお菓子のこと。【百菓之図】は1845年成立のお菓子の図録で、百種類の菓子が極彩色で描かれ、菓銘と製法が記されているものです。その中には、現在、平戸銘菓でおなじみのカスドースや牛蒡餅も入っています。それ以外のお菓子が幾つか復刻されて、販売されるのは、今回のようなイベントの時だけなのです。1998年に行われた大茶会の時に、復刻菓子が供された・・という記事を雑誌の記事で見て、ずっとみて見たい(もちろん食べてみたい)・・と思っていたところでしたので、今回は思いがけず願いが叶ったと言うわけです。

販売されていた復刻菓子です。

上: カスドース(平戸蔦屋) 網笠(牛蒡餅本舗 熊屋)

下: 種カ島(平戸蔦屋) 花かすていら(楠製菓) 若紫(菓子処津之上)

烏羽玉(平戸蔦屋)と牛蒡餅(牛蒡餅本舗 熊屋)を加えて改めて写真をとりました。

7種類の復刻菓子です。

お菓子の名前の後のカッコにはいているのは、お菓子を作ったお店の名前ですが、花かすていら、カスドース、牛蒡餅は他にもいろんなお店が作って販売しています。

さて、ながめて楽しんだ後は、食べるお楽しみ。食べた感想を。あくまで私の主観ですので、ご了承ください。

花かすていらは今回3つのお店で購入しましたから、食べ比べを後ほど改めて書きます。

●烏羽玉 (写真の一番左 4個入っているもの)

このお菓子は、みなさん、口をそろえて、「烏羽玉は高級なお菓子です」とおっしゃる。

なるほど、一つだけ別格って感じの箱にはいってました。直径4cmほどのお菓子です。

皮は求肥で黒胡麻の入ったの練り餡を包み、その上に和三盆がたっぷりまぶしてあります。材料がとても良い高級菓子といった感じ。食べてみたら、求肥がやわらかく、餡は胡麻の味が引き立っていて、周りの和三盆が甘いのだけど、それがとても上品な味わい。甘さを感じるけれど、全然しつこくなく、でも食べ終わった後に満足感があります。なるほど、平戸のお菓子の頂点に君臨している・・という感じ。王(殿様)の風格があるのです。賞味期限は数日ありますが、コレは買ってすぐに食べたい。1日たつと求肥がやや固くなって、口に入ったときに感じるデリケートさが感じられなくなります。

●種カ島 名前から察するに、材料はさつまいも?きんとんのお菓子です。

実は今回持って帰るのに一番気を使いました。

生菓子ですから、潰れてはいけない・・。この写真は買った直後にとってますからまだ形が綺麗です。なんど、途中で食べようか・・と思ったことか。それでもガマンしたのは、中に仕掛けが有るような気がしてならなかったからです。

持ち帰って、カットしてみたら、アンコが2色になっていました。あまりの可愛らしさに、ニコニコしてしまった位、嬉しかったですね~。途中で一口で食べていたら、お目にかかれなかったものです。口に入れると、儚げな口どけの軽いきんとんでした。

●網笠

どら焼きみたいな生地で、こし餡を二つ折りではさんであり三日月っぽく成型してあるもの。

生地をうらがえしてみたら、倉敷の銘菓「むらすずめ」を思い出しました。

皮は少し洋風な感じの味わい。餡はあっさりした甘さ。こうしてみると餡の色も薄めです。

残りのお菓子はまだ食べていないので、食べたらまた感想を追加しますね。

それにしても、この復刻菓子はすばらしい。平戸の宝・・といってもいいですね。

他に類を見ないお菓子の充実ぶりには驚かされます。さすが、平戸藩主が時間をかけて、お菓子の中から選びに選んで作った【百菓之図】であります。

機会があれば、【百菓之図】そのものをみて見たいものです。松浦資料博物館に展示されることがあればよいのですが難しいようです。(今年は展示はありません)大学の先生とかだったら、研究の為に見れるのでしょうけれど、独自に調べ物をしている身ではね~。でもあきらめませんよ~。

*****************************

~長崎街道(シュガーロード)に魅せられて~

長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。

私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。

******************************

このブログのサイドバーにあるテーマ 長崎街道(シュガーロード)・唐津街道・薩摩街道で今まで書いたことを見ることができます。

街道に当てはまらないお菓子などのことは、テーマ、お菓子ストーリーに書いています。

当ブログ内の文章、写真、その他の無断転用、転載を固く禁じます

シュガーロード 番外編14 羊羹おいしさ講座

2013年05月28日

5月26日は、浄水通りの村岡総本舗で、【羊羹のおいしさ講座】に参加してきました。

この講座は、羊羹の製造方法や種類の紹介と、なぜ佐賀は羊羹の消費量が日本一なのか・・などのお話をききながら、羊羹を試食させていただきました。

試食の羊羹は、奥が水羊羹 「本練」 「かぼちゃ」

手前 特製切り羊羹(紅練り) 櫻羊羹 極上羊羹(小倉)

赤い二つの羊羹と小倉羊羹は、製法が違います。

櫻羊羹(真ん中)は白小豆、糸寒天と角寒天をつかっており、一番スッキリした上品な味わいでした。左の切り羊羹は白いんげんも使っているので、白小豆のみよりももっさりした感じ・・とはいえ、これは教えていただいていないとわからないくらいの微妙なものです。どちらも見目も味わいも美しい羊羹でした。 右の小倉の羊羹は他の二つよりも練りが固め。しっかりした歯ごたえがありました。

水羊羹はツルン・・とした味わい。暑い夏にこれはいいかも・・・。でもしっかり羊羹を味わった後だったので、甘党としては、物足りないかなあ。普通の羊羹が好きですね~。

羊羹は和菓子の中でも、芸術品のようなお菓子です。中に黒豆や白小豆を閉じ込めたものなんか、まるで宝石を固めたような色あいで惚れ惚れします。アンコの塊だから・・・なんて敬遠するのは本当に勿体無い。あの夏目漱石も草枕の中で羊羹のことを書いてますが、その溺愛ぶりが、なんとなくわかる気がしている、今日この頃。大人のお菓子ですね。

村岡総本舗の本店は佐賀県の小城にありますが、この小城には、小城羊羹を作っているメーカーがなんと27社もあるそうです。小城に行ったときに、この通りを羊羹ストリート・・と呼ぼう・・と冗談で言っていたくらい、羊羹屋が多いな~とは思ってましたけどね。いやはや凄い。

羊羹を美味しく食べたい・・と思うなら、カットは40gから50gの大きさにした方が良いそうです。これを2口でたべると、中の寒天や豆の味わいがわかる・・ということらしいです。確かに、羊羹は薄く切って食べると味わいが変わるような気がします。個人的には、羊羹とカステラはちょっと厚めにカットして食べたい・・・と思っていたので、まんざら感覚は悪い方ではないな・・と密かに得意顔であります。

この講座は、7月13日にまた開催されるようですよ。気になる方は、村岡総本舗にお問い合わせくださいね。

*****************************

~長崎街道(シュガーロード)に魅せられて~

長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。

私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。

******************************

このブログのサイドバーにあるテーマ 長崎街道(シュガーロード)・唐津街道・薩摩街道で今まで書いたことを見ることができます。

街道に当てはまらないお菓子などのことは、テーマ、お菓子ストーリーに書いています。

当ブログ内の文章、写真、その他の無断転用、転載を固く禁じます

この講座は、羊羹の製造方法や種類の紹介と、なぜ佐賀は羊羹の消費量が日本一なのか・・などのお話をききながら、羊羹を試食させていただきました。

試食の羊羹は、奥が水羊羹 「本練」 「かぼちゃ」

手前 特製切り羊羹(紅練り) 櫻羊羹 極上羊羹(小倉)

赤い二つの羊羹と小倉羊羹は、製法が違います。

櫻羊羹(真ん中)は白小豆、糸寒天と角寒天をつかっており、一番スッキリした上品な味わいでした。左の切り羊羹は白いんげんも使っているので、白小豆のみよりももっさりした感じ・・とはいえ、これは教えていただいていないとわからないくらいの微妙なものです。どちらも見目も味わいも美しい羊羹でした。 右の小倉の羊羹は他の二つよりも練りが固め。しっかりした歯ごたえがありました。

水羊羹はツルン・・とした味わい。暑い夏にこれはいいかも・・・。でもしっかり羊羹を味わった後だったので、甘党としては、物足りないかなあ。普通の羊羹が好きですね~。

羊羹は和菓子の中でも、芸術品のようなお菓子です。中に黒豆や白小豆を閉じ込めたものなんか、まるで宝石を固めたような色あいで惚れ惚れします。アンコの塊だから・・・なんて敬遠するのは本当に勿体無い。あの夏目漱石も草枕の中で羊羹のことを書いてますが、その溺愛ぶりが、なんとなくわかる気がしている、今日この頃。大人のお菓子ですね。

村岡総本舗の本店は佐賀県の小城にありますが、この小城には、小城羊羹を作っているメーカーがなんと27社もあるそうです。小城に行ったときに、この通りを羊羹ストリート・・と呼ぼう・・と冗談で言っていたくらい、羊羹屋が多いな~とは思ってましたけどね。いやはや凄い。

羊羹を美味しく食べたい・・と思うなら、カットは40gから50gの大きさにした方が良いそうです。これを2口でたべると、中の寒天や豆の味わいがわかる・・ということらしいです。確かに、羊羹は薄く切って食べると味わいが変わるような気がします。個人的には、羊羹とカステラはちょっと厚めにカットして食べたい・・・と思っていたので、まんざら感覚は悪い方ではないな・・と密かに得意顔であります。

この講座は、7月13日にまた開催されるようですよ。気になる方は、村岡総本舗にお問い合わせくださいね。

*****************************

~長崎街道(シュガーロード)に魅せられて~

長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。

私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。

******************************

このブログのサイドバーにあるテーマ 長崎街道(シュガーロード)・唐津街道・薩摩街道で今まで書いたことを見ることができます。

街道に当てはまらないお菓子などのことは、テーマ、お菓子ストーリーに書いています。

当ブログ内の文章、写真、その他の無断転用、転載を固く禁じます

シュガーロード 番外編13 平戸 まずは散策

2013年05月28日

2013年5月24日、平戸へ行ってきました。

このブログのテーマ、シュガーロード=長崎街道・・・と考えると、平戸はエリア外ということになりますが、長崎に出島ができるまで海外とのやり取りをした拠点なので、はずせない町であります。

なので、今回は番外編としました。

ちなみに、街道でいうと、平戸は平戸街道(平戸往還)で長崎街道とつながっている(彼杵宿で合流)ようです。

お菓子を知るうえで大切なのは、その背景などを知る事。お菓子は時代を反映しているものでもあるので、歴史や時代背景などを必ず調べます。特に平戸は歴史的にも面白い場所です。それから、統治した松浦氏の存在がお菓子の発展に影響していますので、その2つがポイントかな。それにしても、今日は平戸の観光のメインになる場所をちょっとだけ覗いただけなのに、お菓子屋さんの多いこと。狭いエリアにこんなにあるなんて・・・。スイーツ女子的には、ウハウハ・・名場所でした。

●平戸の歴史

平戸が繁栄したのは、1550年にポルトガル船が来航したことと、フランシスコ・ザビエルがやってきたことから始まります。

1609年に和蘭商館が設置され、1613年にはイギリス船が来航。平戸英国商館が設置されます。今年はこの英国商館設置から400年の記念の年になるようです。町のあちらこちらにユニオンジャックがはためいてました。

こうして繁栄した平戸でしたが、1639年に江戸幕府は鎖国。1641年に、長崎の出島へオランダ商館が移転。日本の窓口は長崎の出島だけとなり、平戸は衰退していくことになります。

●平戸をおさめた、松浦氏のこと

平戸藩の主は松浦氏でした。この松浦氏はとても長い歴史を持つ家柄。800年も続いているのだそうです。1069年に松浦党の始祖 源久が肥前国松浦軍に下向・・から始まる歴史。ただ今、41代目になるそうです。

松浦氏は、皇室とも関係があります。松浦氏34代目の娘、愛子が京都の中山大納言家に嫁ぎ、生まれた姫、慶子は明治天皇の御生母となります。

松浦氏は、茶の湯にも造詣が深く、武家茶道鎮信流をおこします。茶の湯に熱心だったから、お菓子も発展したというわけ。平戸はその昔、栄西が宋よりお茶の種をもちかえり、まいた土地でもあります。今回はその栄西ゆかりのお寺、千光寺で献茶会があり、そこで松浦氏に伝わる【百菓之図】から、復元したお菓子を販売すると言うので出かけたというわけです。

そんな平戸を、ぶらぶら・・・。ちょっぴりですが、町の様子を写真におさめてきました。

栄西がお茶の種をまいたというお寺 千光寺

町をぶらぶらしていたらこんな表示が・・・。日本のコーヒーのはじまりはオランダと関係があります。これも調べたらおもしろいかもね。

平戸オランダ商館 復元建築物です。その昔、オランダ商館の倉庫だったもの。江戸幕府に破壊を命じられた建物です。370年ぶりに復元されたそうです。青空に白い壁は映えますね。漆喰壁の建物は外よりも気温が低いですので、この日は快適でしたよ。

商店街で見かけた古い建物など・・・趣があって素敵です。

こんな記念碑も。すべてはここから始まった・・・って感じ。

遠くに平戸城

今年は平戸英国商館設置400周年なんだそうです。なので、英国がらみのイベントが・・。

商店街のあちらこちらでユニオンジャック

町を歩くとこんな表示も

三浦按針って日本史の教科書に載ってた人。ウィリアムアダムスのこと。平戸にも関係があったんですね~。

按針の館は、蔦屋の本店になっています。

平戸は歩いても楽しい町並みです。そして坂も多い。資料館やお城や教会はみんな坂の上。上るのは大変ですが、眺めは良いです。

歩き回っていると、ちょっと気分はヨーロッパ。穏やかな西の海に、大航海時代の幻想を感じる・・そんな町でした。

*****************************

~長崎街道(シュガーロード)に魅せられて~

長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。

私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。

******************************

このブログのサイドバーにあるテーマ 長崎街道(シュガーロード)・唐津街道・薩摩街道で今まで書いたことを見ることができます。

街道に当てはまらないお菓子などのことは、テーマ、お菓子ストーリーに書いています。

当ブログ内の文章、写真、その他の無断転用、転載を固く禁じます

シュガーロード~番外編12 山田饅頭~

2013年05月22日

有る日のこと。Kさんが、仕事の帰り道で、「山田饅頭」の看板を見つけました。私がお菓子のことを調べている事を思い出したので、立ち寄ったら、お饅頭は売り切れいて、お店の方が申し訳なさそうに「今度は前日に予約を入れてね」といわれたそうです。お店のお客さんからも「ここの饅頭はおいしいけん、早く買いにこんと売り切れる・・」と教えてもらったので、次回は絶対予約を入れて買いにいくね・・・と言ってくれてました。

私は、山田饅頭??・・・とおもったので、調べてみたら、それは100年も続いている山田饅頭本舗 内橋商店の、名物饅頭で、おまけに私が追いかけている「カステラ饅頭」なのでした。

カステラ饅頭というのは、小麦粉と卵と砂糖でできた皮で餡を包んだ焼き饅頭です。餡は白餡が多いこの饅頭は北部九州で多く見かける饅頭です。福岡や佐賀の方だったら、千鳥饅頭を想像していただければわかりやすいと思います。

さて本日、Kさんからその「山田饅頭」をいただきました。知り合いから貰ったそうで、おすそ分けをしてくださったのです。資料になるように・・と箱とお菓子のしおりも一緒に持ってきてくださってました。

箱のこの字が素敵でしょう。筑豊銘菓と言うのも良いですね~。

コレが山田饅頭です。思ったより焼き色がしっかりしていました。

大きさは直径5cmくらい

しっかりと餡がはいってます。

皮はぽろっとした感じです。餡はお決まりの白餡、甘さもしっかりしてました。しつこくない甘さでした。

手作りなので数に限りがあるそうです。食べたくなった人は予約を入れたほうがよいようですよ。

私のお菓子の調査は、近頃、お菓子に取り付かれている?私のことを知っている友人達が一緒に面白がってくれることで、支えられています。今回の「山田饅頭」との出会いは、Kさんが気に留めてくれなかったら知らないままでした。友情の感謝です。そして情報をまだまだお待ちしています。よろしくお願いいたします。

*****************************

~長崎街道(シュガーロード)について~

長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。

私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。

******************************

このブログのサイドバーにあるテーマ 長崎街道(シュガーロード)・唐津街道・薩摩街道で今まで書いたことを見ることができます。

街道に当てはまらないお菓子などのことは、テーマ、お菓子ストーリーに書いています。

当ブログ内の文章、写真、その他の無断転用、転載を固く禁じます

私は、山田饅頭??・・・とおもったので、調べてみたら、それは100年も続いている山田饅頭本舗 内橋商店の、名物饅頭で、おまけに私が追いかけている「カステラ饅頭」なのでした。

カステラ饅頭というのは、小麦粉と卵と砂糖でできた皮で餡を包んだ焼き饅頭です。餡は白餡が多いこの饅頭は北部九州で多く見かける饅頭です。福岡や佐賀の方だったら、千鳥饅頭を想像していただければわかりやすいと思います。

さて本日、Kさんからその「山田饅頭」をいただきました。知り合いから貰ったそうで、おすそ分けをしてくださったのです。資料になるように・・と箱とお菓子のしおりも一緒に持ってきてくださってました。

箱のこの字が素敵でしょう。筑豊銘菓と言うのも良いですね~。

コレが山田饅頭です。思ったより焼き色がしっかりしていました。

大きさは直径5cmくらい

しっかりと餡がはいってます。

皮はぽろっとした感じです。餡はお決まりの白餡、甘さもしっかりしてました。しつこくない甘さでした。

手作りなので数に限りがあるそうです。食べたくなった人は予約を入れたほうがよいようですよ。

私のお菓子の調査は、近頃、お菓子に取り付かれている?私のことを知っている友人達が一緒に面白がってくれることで、支えられています。今回の「山田饅頭」との出会いは、Kさんが気に留めてくれなかったら知らないままでした。友情の感謝です。そして情報をまだまだお待ちしています。よろしくお願いいたします。

*****************************

~長崎街道(シュガーロード)について~

長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。

私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。

******************************

このブログのサイドバーにあるテーマ 長崎街道(シュガーロード)・唐津街道・薩摩街道で今まで書いたことを見ることができます。

街道に当てはまらないお菓子などのことは、テーマ、お菓子ストーリーに書いています。

当ブログ内の文章、写真、その他の無断転用、転載を固く禁じます

唐津街道 ~福岡・博多その3 花月堂寿永~

2013年05月20日

さて本日(5月16日)は、眼科の帰りに前々から気になっていた和菓子屋さんを覗いてみよう・・と思いつく。確か、春吉のあたり・・・・という訳で【花月堂寿永】に行ってきました。

【花月堂寿永】は、春吉の一角にひっそりとたたずんでいるお店です。

お店の暖簾が老舗の風情を醸し出しています。

ちょっと入るのがためらわれる感じですが、思い切って入ってみたら、それはこじんまりとしたお店でした。ちょうどご主人がでてこられました。ご主人は4代目にあたるそうです。

風が強く吹いてましたので、暖簾がはためいています。

この暖簾、季節ごとに変えるそうで、今は春の色、利休鼠だけれど、6月からは白いものにかわるそうです。さりげなく季節をあらわす心憎い演出です。

創業は明治22年。しおりにほほえみ、100年・・とかかれていました。(正確には125年くらいたちます)この前、お邪魔した柳橋の蛸松月さんが80年とおっしゃってましたから、こちらはもっと古い。もしかしたら、福岡で、一番古い?かもしれませんね。石村萬成堂が明治38年ですから、それより古いです。

*補足説明:福岡で一番古い和菓子屋は、【五十二万石本舗 如水庵】のようです。1587年だそうで、豊臣秀吉の時代にはあった・・ということです。他にも数軒、江戸時代に創業をしたお店があるようです。今後調査いたします。

お菓子は、上生菓子やお茶席のお菓子です。おはぎや饅頭みたいな庶民的なものは作ってないそうです。先日、蛸松月さんで、干菓子を作っている和菓子屋が少なくなった・・という話をしていたのですが、こちらにはたくさんありました。季節ごとに変わる干菓子は、とても愛らしく、美しい。そして、とても垢抜けていました。お茶の先生方のご利用も多いとのことでした。写真を撮り損ねたのが残念ですが、またの機会のお楽しみといたしましょう。

おすすめのお菓子は・・とお尋ねしましたら、福うめ最中とスイートポテト・・とおっしゃる。

福うめ最中は、デパートの銘菓コーナーでもよく見かけていました。

可愛らしく、コロンとした感じの梅の花の形。

食べてみたら、皮はサクっとした感じ。餡は白餡の中に金時豆がはいっていて、見た目も美しく、餡の中に景色がある感じです。で、この滑らかな餡に気をとられていると、あれ・・・ってな感じで皮が消える。最中って、皮と餡のバランスが大切だと思うのですが、こちらのは、皮が儚げで、餡の味わいの邪魔になっていないのです。

スイートポテトはパスしたのですが、後で調べてみると秋から5月までの限定品だったようで、コレはシマッタ・・という感じ。

その他、博多にちなんだ名前のお菓子があったのでこれも購入してみました。

唐船 金印 おきうと

博多はその昔、平清盛にも縁の有る港です。金印は志賀島で発見された印鑑。おきうとは、博多の夏の風物であります。それぞれの包み紙のデザインがなかなか素敵。

ご主人からお話をちょっと伺っている途中でお店に、お電話が入り、続きはまた次回訪れた時にお伺いいたしましょう。

*****************************

~長崎街道(シュガーロード)について~

長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。

私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。

******************************

このブログのサイドバーにあるテーマ 長崎街道(シュガーロード)・唐津街道・薩摩街道で今まで書いたことを見ることができます。

長崎街道に当てはまらないお菓子などのことは、テーマ、お菓子ストーリーに書いています。

当ブログ内の文章、写真、その他の無断転用、転載を固く禁じます

薩摩街道 ~久留米 その2 御菓子司 翠屋主水~

2013年05月11日

5月8日は久留米のキムラヤさんにお邪魔しました。その後、久留米の古いお菓子屋をたずねることに。

先にUPしたのは

薩摩街道~久留米 その1 吉金菓子舗~

2軒目にお訪ねしたのは、【有馬藩御用 御菓子司 翠屋主水】

有馬藩御用とあるように、江戸時代、久留米藩主の御用菓子を引き受けていたお店のようです。お店の方に確認し忘れたのですが、ネットで検索したら、創業400年と書いてあるブログやら、食べログやらでてきたので、そうなのでしょう。古い、古いお店です。どうも店主が高齢のようです。あまり表に出ないのはそのせいかもしれません。それで、久留米でたぶん一番古いお店だとおもうのですが、知る人ぞ知る・・といった感じ。

お菓子は、お茶席のお菓子が中心のようで、干菓子が素晴らしかったです。

それこそ、数日前に、博多 柳橋の蛸松月で、近頃は干菓子を作っている和菓子屋が少なくなっている・・と嘆いたばかり。ところが、この翠屋主水はとても充実してました。

買ったのは上の3つ。紅葉と水の模様?は錦玉羹。 渦巻きは落雁です。他にも鶴亀やら、蝶やあやめなどいろいろとあり、見るのも楽しく、選ぶのに迷いました。

他には「柳原八景」と言う竿菓子がありました。これは蒸し菓子だそうです。

ここで、菓子見本(つくりもの)でしたが、蓬莱山を見ました。その昔、引き出物としてつかわれていたお饅頭です。今では注文する人はいないと、お店の方が寂しそうにおっしゃってました。

時代の流れを感じますが、とても手の込んだ美しいお菓子です。実物を見てみたい、食べてみたい・・と思いました。

大切にしたい、お店です。

(本当はブログに書かないほうがいいのかも・・とも思いました。)

お菓子を食べながら、また伺いたいとおもいました。

*****************************

~長崎街道(シュガーロード)について~

長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。

私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。

******************************

このブログのサイドバーにあるテーマ 長崎街道(は宿場ごとになっています)・追加で、唐津街道・薩摩街道で、今まで書いたことを見ることができます。

長崎街道に当てはまらないお菓子などのことは、テーマ、お菓子ストーリーに書いています。

当ブログ内の文章、写真、その他の無断転用、転載を固く禁じます

先にUPしたのは

薩摩街道~久留米 その1 吉金菓子舗~

2軒目にお訪ねしたのは、【有馬藩御用 御菓子司 翠屋主水】

有馬藩御用とあるように、江戸時代、久留米藩主の御用菓子を引き受けていたお店のようです。お店の方に確認し忘れたのですが、ネットで検索したら、創業400年と書いてあるブログやら、食べログやらでてきたので、そうなのでしょう。古い、古いお店です。どうも店主が高齢のようです。あまり表に出ないのはそのせいかもしれません。それで、久留米でたぶん一番古いお店だとおもうのですが、知る人ぞ知る・・といった感じ。

お菓子は、お茶席のお菓子が中心のようで、干菓子が素晴らしかったです。

それこそ、数日前に、博多 柳橋の蛸松月で、近頃は干菓子を作っている和菓子屋が少なくなっている・・と嘆いたばかり。ところが、この翠屋主水はとても充実してました。

買ったのは上の3つ。紅葉と水の模様?は錦玉羹。 渦巻きは落雁です。他にも鶴亀やら、蝶やあやめなどいろいろとあり、見るのも楽しく、選ぶのに迷いました。

他には「柳原八景」と言う竿菓子がありました。これは蒸し菓子だそうです。

ここで、菓子見本(つくりもの)でしたが、蓬莱山を見ました。その昔、引き出物としてつかわれていたお饅頭です。今では注文する人はいないと、お店の方が寂しそうにおっしゃってました。

時代の流れを感じますが、とても手の込んだ美しいお菓子です。実物を見てみたい、食べてみたい・・と思いました。

大切にしたい、お店です。

(本当はブログに書かないほうがいいのかも・・とも思いました。)

お菓子を食べながら、また伺いたいとおもいました。

*****************************

~長崎街道(シュガーロード)について~

長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。

私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。

******************************

このブログのサイドバーにあるテーマ 長崎街道(は宿場ごとになっています)・追加で、唐津街道・薩摩街道で、今まで書いたことを見ることができます。

長崎街道に当てはまらないお菓子などのことは、テーマ、お菓子ストーリーに書いています。

当ブログ内の文章、写真、その他の無断転用、転載を固く禁じます

薩摩街道 ~久留米その1 吉金本舗~

2013年05月10日

昨日(5月8日)は、キムラヤにお邪魔した後、せっかく久留米まできたんだし、古い和菓子屋によってみよう・・と思い、ネットで調べて見つけたお店に行ってきました。

さて、久留米は有馬氏の城下町です。城下町には、必ず銘菓あり。特に文化人の殿様がいらっしゃった町は、茶の湯が盛んだったりするので、それに伴い、お菓子も発達しています。江戸時代からずいぶんと時間が過ぎているのですが、町の成り立ちや食文化や住民の気風などに影響を与えていると言うのが凄いな~って思います。そのうち、【お菓子と殿様】みたいな話を書いてみようか・・という気持ちにもなります。

久留米は江戸時代、薩摩街道・日田街道・柳川往還が通ってました。いつもの長崎街道ではありません。長崎街道=シュガーロードとすると、見事にはみ出している感じです。しかし、どんどんお菓子の事を調べていると、九州各地で、とても魅力的な古いお菓子が見つかります。砂糖の影響を受けているもの。砂糖が入ってくる以前からあるもの。いろいろですが、豊かなお菓子の文化をうかがい知ることができます。以前、村岡総本舗の社長が、「シュガーロードからシュガーアイランドへ」とおっしゃられてましたが、近頃はしみじみそうだな~と思います。シュガーアイランド=九州・・なのです。

話を元にもどしまして・・・

まず最初におうかがいしたのは、日吉町にある【吉金菓子舗】

こちらのお店は創業明治8年。久留米でも古くからある和菓子屋です。

実はこちらの商品で非常に楽しみにしていたものが。

久留米名産 タイヤ最中

昭和23年生まれのお菓子です。

さすが、ブリジストンのお膝元。久留米市のマークをタイヤの形にしている最中です。

こんな最中、どこにもないですよ~・・・とお店の方が誇らしげにおっしゃる。さすがです。

包み紙と最中のデザインが秀逸です。中は小豆あん。甘さもあるのですが、しつこくはありません。小学生の頃、社会の時間に、久留米はゴムの町・・って習ったことを思い出しました。

ブリジストン・ムーンスター・アサヒコーポレーション。ちなみにブリジストンってアサヒのタイヤ部が独立してできた会社らしい。いわば源流ですな~。ムーンスターの靴は小さい時にお世話になりました。その頃は月星といってましてけどね。そんなことを思い出しながら、最中をいただきました。

もう一つ、(実はこちらが大事)お菓子をご紹介

久留米名産 いつもじ

久留米には水天宮があります。全国にある水天宮の総本宮。水難除けと安産の神様、子供を守る神様・・です。この水天宮の御守り札の5つの凡字をデザインしたお菓子がこの「いつもじ」なのです。 明治時代から有るお菓子です。

本物の御守り札を見せていただきました(真ん中) 左がお菓子(いつもじ)

右の瓢箪は、とても小さいものなのですが、ふたをちゃんと開けることができて、中に御守り札をちょっとちぎって入れることができるそうです。これを、小さい子の首にかける・・ということを、昔はよくしていたそうです。今では見かけなくなったけどね・・とお店の方のお話。幼いわが子をどうぞ御守り下さい・・という親御さんの気持ちが伝わってくるおまじない。いつの時代も変わらない愛情の形を見たような気がしました。

この「いつもじ」はもち米を薄く焼いて(最中の皮を薄くしたような感じ)、柚子砂糖がはさんであります。食べてみたら、優しい甘い味です。外側のもち米部分は、そうね~(和風)ウェハースを薄くした感じ。厚みはほとんどありません。はさんで有る柚子砂糖、柚子の風味は微かな感じ。これは、茶席のお菓子だな~・・って思ったら、やはりそうだとのこと。裏千家の同人誌にも紹介されていました。

このお菓子、熊本の「加勢以多」(かせいた)に似ているのでは・・と思い当たりました。まだ食べたことがありませんが、「加勢以多」(かせいた)も同じように最中の皮を薄くしたようなものの間に餡(固めのジャムのような)がはさんであります。ただ、厚みは1cmくらいあります。形は同じく短冊型。そして、このお菓子も茶席のお菓子であります。

これは、熊本にも行かなくては・・・とますます思ったのでした。

それにしても、「いつもじ」は上品なお菓子です。

包み紙のうらに

「召しませや こころも 身をも 清らかに 千歳の神の 守ります 菓子」とある

このお菓子は、御守り菓子でもあるのだな・・としみじみとありがたく感じられるのでした。

*****************************

~長崎街道(シュガーロード)について~

長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。

私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。

******************************

当ブログ内の文章、写真、その他の無断転用、転載を固く禁じます

さて、久留米は有馬氏の城下町です。城下町には、必ず銘菓あり。特に文化人の殿様がいらっしゃった町は、茶の湯が盛んだったりするので、それに伴い、お菓子も発達しています。江戸時代からずいぶんと時間が過ぎているのですが、町の成り立ちや食文化や住民の気風などに影響を与えていると言うのが凄いな~って思います。そのうち、【お菓子と殿様】みたいな話を書いてみようか・・という気持ちにもなります。

久留米は江戸時代、薩摩街道・日田街道・柳川往還が通ってました。いつもの長崎街道ではありません。長崎街道=シュガーロードとすると、見事にはみ出している感じです。しかし、どんどんお菓子の事を調べていると、九州各地で、とても魅力的な古いお菓子が見つかります。砂糖の影響を受けているもの。砂糖が入ってくる以前からあるもの。いろいろですが、豊かなお菓子の文化をうかがい知ることができます。以前、村岡総本舗の社長が、「シュガーロードからシュガーアイランドへ」とおっしゃられてましたが、近頃はしみじみそうだな~と思います。シュガーアイランド=九州・・なのです。

話を元にもどしまして・・・

まず最初におうかがいしたのは、日吉町にある【吉金菓子舗】

こちらのお店は創業明治8年。久留米でも古くからある和菓子屋です。

実はこちらの商品で非常に楽しみにしていたものが。

久留米名産 タイヤ最中

昭和23年生まれのお菓子です。

さすが、ブリジストンのお膝元。久留米市のマークをタイヤの形にしている最中です。

こんな最中、どこにもないですよ~・・・とお店の方が誇らしげにおっしゃる。さすがです。

包み紙と最中のデザインが秀逸です。中は小豆あん。甘さもあるのですが、しつこくはありません。小学生の頃、社会の時間に、久留米はゴムの町・・って習ったことを思い出しました。

ブリジストン・ムーンスター・アサヒコーポレーション。ちなみにブリジストンってアサヒのタイヤ部が独立してできた会社らしい。いわば源流ですな~。ムーンスターの靴は小さい時にお世話になりました。その頃は月星といってましてけどね。そんなことを思い出しながら、最中をいただきました。

もう一つ、(実はこちらが大事)お菓子をご紹介

久留米名産 いつもじ

久留米には水天宮があります。全国にある水天宮の総本宮。水難除けと安産の神様、子供を守る神様・・です。この水天宮の御守り札の5つの凡字をデザインしたお菓子がこの「いつもじ」なのです。 明治時代から有るお菓子です。

本物の御守り札を見せていただきました(真ん中) 左がお菓子(いつもじ)

右の瓢箪は、とても小さいものなのですが、ふたをちゃんと開けることができて、中に御守り札をちょっとちぎって入れることができるそうです。これを、小さい子の首にかける・・ということを、昔はよくしていたそうです。今では見かけなくなったけどね・・とお店の方のお話。幼いわが子をどうぞ御守り下さい・・という親御さんの気持ちが伝わってくるおまじない。いつの時代も変わらない愛情の形を見たような気がしました。

この「いつもじ」はもち米を薄く焼いて(最中の皮を薄くしたような感じ)、柚子砂糖がはさんであります。食べてみたら、優しい甘い味です。外側のもち米部分は、そうね~(和風)ウェハースを薄くした感じ。厚みはほとんどありません。はさんで有る柚子砂糖、柚子の風味は微かな感じ。これは、茶席のお菓子だな~・・って思ったら、やはりそうだとのこと。裏千家の同人誌にも紹介されていました。

このお菓子、熊本の「加勢以多」(かせいた)に似ているのでは・・と思い当たりました。まだ食べたことがありませんが、「加勢以多」(かせいた)も同じように最中の皮を薄くしたようなものの間に餡(固めのジャムのような)がはさんであります。ただ、厚みは1cmくらいあります。形は同じく短冊型。そして、このお菓子も茶席のお菓子であります。

これは、熊本にも行かなくては・・・とますます思ったのでした。

それにしても、「いつもじ」は上品なお菓子です。

包み紙のうらに

「召しませや こころも 身をも 清らかに 千歳の神の 守ります 菓子」とある

このお菓子は、御守り菓子でもあるのだな・・としみじみとありがたく感じられるのでした。

*****************************

~長崎街道(シュガーロード)について~

長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。

私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。

******************************

当ブログ内の文章、写真、その他の無断転用、転載を固く禁じます

唐津街道 ~唐津 ツルヤ菓子舗 カステラ~

2013年05月06日

4月25日に唐津にいってきました。

先にUPした内容はこちらをご覧下さい。

唐津街道~浜玉町浜崎(佐賀県) けえらん(けいらん)~

唐津街道 ~唐津 虹ノ松原 松原おこし~

唐津街道~唐津 宮田と大原の松露饅頭~

さて、唐津の商店街の中を散策していて気がついたこと。

和菓子屋が多いような気がする・・・・。

福岡ではどんどん消えている町の和菓子屋。唐津はまだまだ元気ということでしょう。

それでも今回行きたかったお店の一つが見つからなかった。ネットで調べた番地のところにいったのだけど、見当たらず。駐車場になっている空き地が・・。廃業されたのでしょうか?気になります。和菓子屋は会社組織になっている大きなところは良いのですが、家族で経営している規模のお店も多いので、次の代に引き継がれない事も多いのです。時代の流れ・・といえばそれまでかもしれませんが、昔から有るお菓子が一つ、また一つ・・と消えていくのはさびしいものです。

シュガーロードのお菓子を調べていくうちに感じたのは、その岐路に差し掛かっているお店が多いこと。のんびりしていたら、消えてしまう・ということ。

いつまでも、有ると思うな、伝統和菓子・・・ということを肝に銘じて調査は急ぎます。

私が食べて、ブログに書いたからと言って、何も変わらないのですが、それでも調べたい、食べたい。自己満足です。完全に・・・。 食べ損なった・・・と言うのはやはり残念ですし、食いしん坊のスイーツ女子としては、とっても悔しいのであります。

前置きが長くなりました・・。

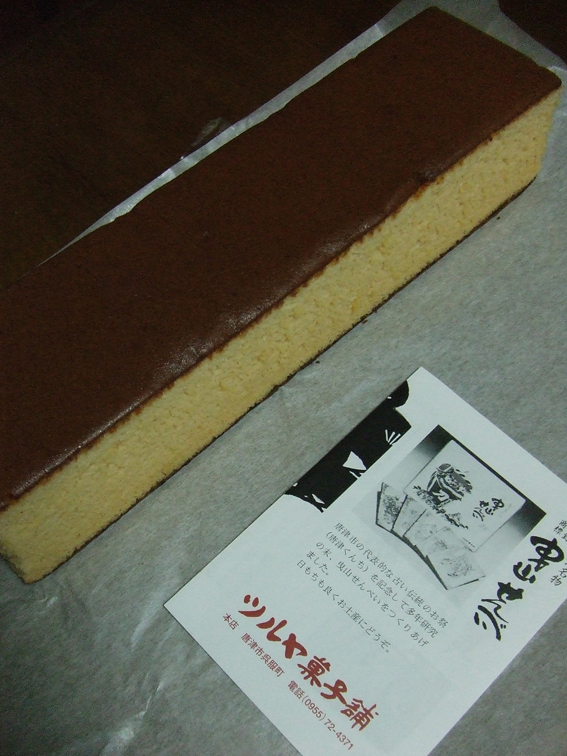

唐津の商店街の中にカステラの大きな看板が・・・

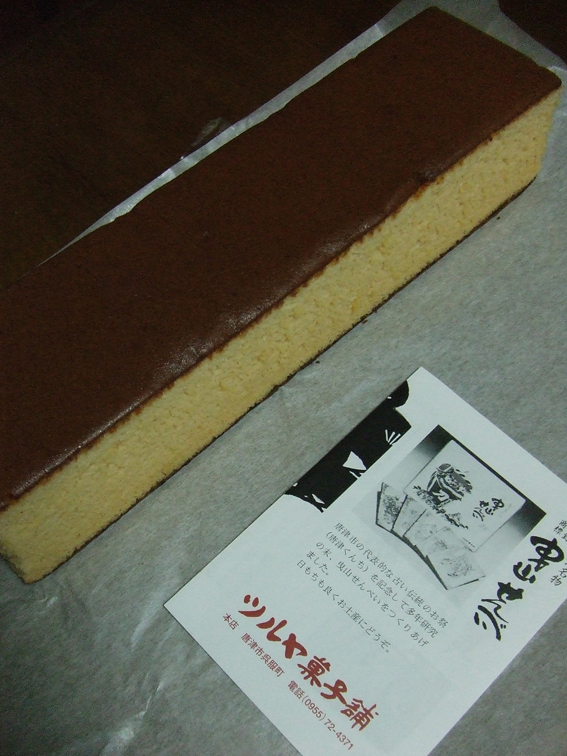

ツルヤ菓子舗は明治20年創業だそうです。

カステラの文字に魅かれて、中に入ってみたら、こんなショーケースが。

わ~お・・・素敵すぎる♪中にはカステラが・・・。

このお店で一番古いお菓子は・・?とお聞きしたら「カステラ」とおっしゃる。

長崎式のカステラ・・というので、長崎で修行されたのですか?と聞くと、応対をしてくださった方(たぶんお嫁さんか娘さん)がお母さんらしき人に聞いてくださって、そうしたら、お母さん曰く「長崎で修行はしていない。ずっと唐津で作っている」とおっしゃる。

明治時代には、もう長崎のカステラの製法が、この唐津にもしっかり伝わっていたということでしょう。

カステラはとても評判がよいのですよ~・・と試食を出してくださって、お茶までいただいて、本当にありがたかったです。そして、いただいたカステラは、思ったよりあっさりしていて、美味しかった。長崎で食べたカステラよりは甘さ控えめだったけれど、しっとりしていて、優しい味。なるほど、評判が良いはずだわ・・と納得したのでありました。

長崎式のカステラ

裏にはザラメが・・・。私はカステラのザラメが大好きです。

カステラの他にもこんなお菓子がありました。

もなか佐用鏡と唐津銘菓鳥嶋

もなか佐用鏡は、鏡山の佐用姫伝説をモチーフにしたもの。包み紙のデザインがとてもいいですね~。中は粒餡たっぷりのもなかでした。

唐津銘菓 鳥嶋は、カステラ饅頭の変形版みたいな感じで、皮はカステラ生地にグラニュー糖がまぶしてあって、くるみがくっついている。、このくるみの香ばしさが非常に良いアクセントとなっていて他にはない個性を発揮しています。中は黄身餡です。

曳山せんべいもありましたよ。

ツルヤ菓子舗は洋菓子も販売されてまして、実は凄く気になったケーキを発見。マカロンと言うロールケーキみたいなケーキ。今回はカステラをかったので、買いませんでしたが、次回はぜひとも食べてみたい・・・と思ったのでした。

ツルヤ菓子舗さん、美味しいお茶とカステラをありがとうございました。

*****************************

~長崎街道(シュガーロード)について~

長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。

私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。

******************************

当ブログ内の文章、写真、その他の無断転用、転載を固く禁じます

先にUPした内容はこちらをご覧下さい。

唐津街道~浜玉町浜崎(佐賀県) けえらん(けいらん)~

唐津街道 ~唐津 虹ノ松原 松原おこし~

唐津街道~唐津 宮田と大原の松露饅頭~

さて、唐津の商店街の中を散策していて気がついたこと。

和菓子屋が多いような気がする・・・・。

福岡ではどんどん消えている町の和菓子屋。唐津はまだまだ元気ということでしょう。

それでも今回行きたかったお店の一つが見つからなかった。ネットで調べた番地のところにいったのだけど、見当たらず。駐車場になっている空き地が・・。廃業されたのでしょうか?気になります。和菓子屋は会社組織になっている大きなところは良いのですが、家族で経営している規模のお店も多いので、次の代に引き継がれない事も多いのです。時代の流れ・・といえばそれまでかもしれませんが、昔から有るお菓子が一つ、また一つ・・と消えていくのはさびしいものです。

シュガーロードのお菓子を調べていくうちに感じたのは、その岐路に差し掛かっているお店が多いこと。のんびりしていたら、消えてしまう・ということ。

いつまでも、有ると思うな、伝統和菓子・・・ということを肝に銘じて調査は急ぎます。

私が食べて、ブログに書いたからと言って、何も変わらないのですが、それでも調べたい、食べたい。自己満足です。完全に・・・。 食べ損なった・・・と言うのはやはり残念ですし、食いしん坊のスイーツ女子としては、とっても悔しいのであります。

前置きが長くなりました・・。

唐津の商店街の中にカステラの大きな看板が・・・

ツルヤ菓子舗は明治20年創業だそうです。

カステラの文字に魅かれて、中に入ってみたら、こんなショーケースが。

わ~お・・・素敵すぎる♪中にはカステラが・・・。

このお店で一番古いお菓子は・・?とお聞きしたら「カステラ」とおっしゃる。

長崎式のカステラ・・というので、長崎で修行されたのですか?と聞くと、応対をしてくださった方(たぶんお嫁さんか娘さん)がお母さんらしき人に聞いてくださって、そうしたら、お母さん曰く「長崎で修行はしていない。ずっと唐津で作っている」とおっしゃる。

明治時代には、もう長崎のカステラの製法が、この唐津にもしっかり伝わっていたということでしょう。

カステラはとても評判がよいのですよ~・・と試食を出してくださって、お茶までいただいて、本当にありがたかったです。そして、いただいたカステラは、思ったよりあっさりしていて、美味しかった。長崎で食べたカステラよりは甘さ控えめだったけれど、しっとりしていて、優しい味。なるほど、評判が良いはずだわ・・と納得したのでありました。

長崎式のカステラ

裏にはザラメが・・・。私はカステラのザラメが大好きです。

カステラの他にもこんなお菓子がありました。

もなか佐用鏡と唐津銘菓鳥嶋

もなか佐用鏡は、鏡山の佐用姫伝説をモチーフにしたもの。包み紙のデザインがとてもいいですね~。中は粒餡たっぷりのもなかでした。

唐津銘菓 鳥嶋は、カステラ饅頭の変形版みたいな感じで、皮はカステラ生地にグラニュー糖がまぶしてあって、くるみがくっついている。、このくるみの香ばしさが非常に良いアクセントとなっていて他にはない個性を発揮しています。中は黄身餡です。

曳山せんべいもありましたよ。

ツルヤ菓子舗は洋菓子も販売されてまして、実は凄く気になったケーキを発見。マカロンと言うロールケーキみたいなケーキ。今回はカステラをかったので、買いませんでしたが、次回はぜひとも食べてみたい・・・と思ったのでした。

ツルヤ菓子舗さん、美味しいお茶とカステラをありがとうございました。

*****************************

~長崎街道(シュガーロード)について~

長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。

私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。

******************************

当ブログ内の文章、写真、その他の無断転用、転載を固く禁じます

唐津~宮田と大原の松露饅頭~

2013年05月06日

4月25日に唐津にいってきました。

先にUPしたのは

~浜玉町浜崎(佐賀県) けえらん(けいらん)~

~唐津 虹ノ松原 松原おこし~

さて、唐津と言うと一番思いうかぶお菓子はたぶん「松露饅頭」ではないでしょうか。

松露というのは、虹ノ松原の黒松の根元に、生えている「きのこ」のこと。近年ではめったにお目にかからない幻のきのこらしい。このきのこがコロコロとした丸い形をしていて、それをモチーフにしたのがこのお饅頭なのです。

起源はやはり豊臣秀吉の朝鮮出兵と関係があるようで、朝鮮からいろいろと持って帰ったもの(文化)の中に焼き饅頭の製法があったとのこと。朝鮮半島が発祥のお饅頭のようです。形がタコ焼きに似ていますが、このタコ焼きも、もともとは朝鮮半島の食文化の影響があるといわれていますから、同じように伝わってきたのでしょう。

松露饅頭を作っている材料は小麦・卵・砂糖を合わせた生地・・そう・・・これは、カステラ生地です。それに、小豆のこし餡がはいっています。

松露饅頭は、唐津では2軒の和菓子屋さんが作っています。

宮田松露饅頭と元祖阿わび屋大原老舗です。

福岡では、大原の松露饅頭の方がデパートなど、あちらこちらで見かけるので知られていますが、宮田の松露饅頭もあります。

ずいぶん昔になりますが、この宮田の松露饅頭はCMを流してまして、私くらいの年齢の方の中にはおぼえていらっしゃる方も多いかもしれませんね。

ちなみにCMはコレ

宮田松露饅頭の創業は天保年間で、約160年の歴史を持つお店です。

ちなみに松露饅頭は宮田の登録商標とのこと。

商店街の中に有る本店。駅からも近いのでわかりやすい。

宮田の松露饅頭です。

この箱の感じがまた良いでしょう。

元祖阿わび屋大原老舗は、嘉永3年の創業。ペリーが来る3年前らしいので、江戸末期ですね。いつも、大原の松露饅頭・・といっているお店の正式名称はなぜか阿わび屋・・の文字。というのも、創業時は海産物屋だったらしいのです。別の業種から和菓子屋になるのはよく有る話なので、驚かないけれど、お店の名前にその名残が有るのは珍しい気がしますね。

お店はこんな感じ]

大原の松露饅頭。パッケージの絵は唐津くんちがモチーフ

この2軒の松露饅頭を比較してみたら・・・

左が宮田 右が大原

大きさは、大原のほうがやや大きい

焼き色は宮田が薄い感じ。

どちらもコロコロところがしてつくったあとがついています。

餡は小豆のこし餡。 薄いカステラ生地の皮の中にパンパンにはいってますね~。

味は、皮の部分はそれほど変わりませんが、餡の味は違いました。

宮田はシンプルで甘さはあっさり控えめ。

大原は甘さがはっきりしている感じだけれど、小豆の味より、ハチミツや水飴の甘さが際立っています。

こんな比較を書くと、どちらが好きか・・・と言う話になりますが、これはその人の好みが反映するもの。気になる方は、実際に食べ比べて、楽しんでみてください。

松露饅頭はコロコロとした形で可愛らしいお饅頭です。九州以外のところにお土産に持っていくと喜ばれるお饅頭でもあります。それにしても、こんなに几帳面に丸く作ったもんだ・・と感心しきり。日本人の几帳面さと器用さが反映されているお饅頭でもあります。

*****************************

~長崎街道(シュガーロード)について~

長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。

私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。

******************************

当ブログ内の文章、写真、その他の無断転用、転載を固く禁じます

唐津 虹の松原 ~松原おこし~

2013年05月03日

4月25日、佐賀県唐津市に遊びにいってきました。

今回のお出かけはお菓子の調査ではありませんでしたが、友人が車をだしてくれたので、なかなか公共交通機関では行きにくいところに有るお菓子屋さんも覗いてきました。

浜崎の「けえらん」のことは先にUPしましたのでご覧下さい。

お菓子ストーリー ~浜玉町浜崎(佐賀県) けえらん~

さて、お米を使うお菓子をもう一つご紹介。

虹の松原の「松原おこし」です。

虹の松原・・・もともとはニ里の松原だったらしいのですが、なまって?虹の松原となったらしい。なまってきれいな名前になったと言うのも珍しい気がします。この松原は、初代藩主、寺沢志摩守広高が防風林として黒松を植えたのが始まりといわれています。

その松原で銘菓として販売されているのが「松原おこし」です。

その昔、太閤秀吉が虹の松原を通りかかり休息された折に、近くに住む鏡大宮司の娘が糒(ほしい 干飯)に黒砂糖を混ぜ合わせた物を献上したところ、ことの外、喜んで賞味された・・というのが起源とされています。(麻生本家 松原おこしのしおりより)

このお菓子も豊臣秀吉に関係あるんですね~。

その後、試行をかさねて、今の松原おこしとなったそうです。

松原おこしは、けえらんと同じく、作っているお店が複数あるようですが、今回も唐津観光協会のHPで紹介されているお店「まるき屋 麻生本家」で買いました。このお店の歴史は古く、明治時代の創業のようです。

お店の中で「松原おこし」の由来が紹介されていました。

こんな形で包装されてます。

この形が昔からあるものらしいです。(他に袋入りや箱入りもあります)

富士山みたいでしょう。これは、唐津の鏡山だそうです。

包装をとるとこんな感じ

ちょうど、お店にいたときに、おこしを作っているところに遭遇。

長く伸ばしてました。すごかったですよ~。

それをカットして(一個の長さは直径1.8cm 長さは4cmくらい)山の形に積み上げてる

食べてみたら、普通のおこしよりも、やわらかめ。湿気が来ている風な感じ。

そんな風に勘違いされる事が有るのか、しおりにもしっかり書いてありました。

堅くしたいときは冷蔵庫にしばらく入れると良いらしいですよ。

湿気てるかも・・と勘違いされるお菓子は佐賀には他にもあったっけ。

丸ぼうろ。関西方面に有る蕎麦ぼうろしか知らない人が、佐賀の丸ぼうろを食べると、やわらかいので、湿気てる・・と思うことが有るらしい。同じ佐賀のお菓子というのが面白いな~。

味は、黒砂糖の甘さの中に生姜の風味がします。やわらかいのでかめばかむほど、味がじわじわと出てくる感じです。凄く甘いような見た目ですが、しつこくない甘さです。意外とあっさりしています。

おこしは、「家を興し、名を興す」と言われる縁起菓子でもあります。そういえば、シュガーロード(長崎街道)のお菓子を調べている時に、佐賀の田代宿にあった、佐藤製菓にも、おこしがありました。こちらは普通に固いおこし。鳥栖の町おこしにも一役かっていて、「鳥栖興し」と言う名前がついてました。なるほど、ただの語呂合わせではなかったのですね~。

もう一つ面白く感じたのは、佐賀市内にも松原・・という地名が残っている場所があって、そこにも、昔は「おこし」が作られていたらしいのです。松原神社の有るあたりだと思いますが、今では残ってないそうです。

それから、シュガーロード(長崎街道)の宿場で松原宿というところがあるのですが、そこにも「へこはずしおこし」と言うおこしが有るといいます。諫早に近いので、諫早おこしみたいなものかもしれません。松原と言う地名と「おこし」の不思議?な関係。何でだろ~~??

おこしの歴史を考えると、このお菓子もやはり中国大陸や朝鮮半島から伝わった物。日持ちもするので、あちらこちらに携帯されて広まったと思われます。(これは、けえらんとは正反対ですね)唐津と言う場所、つまり唐(中国)へ渡る津(港)があった場所・・と考えると、やはり大陸や半島は近く、影響がたくさんあったのだろう・・としみじみ思うのです。

それにしてもこのパッケージは好みだわ。

たべたくなった人は、虹ノ松原へGO~~♪

*****************************

~長崎街道(シュガーロード)について~

長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。

私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。

******************************

当ブログ内の文章、写真、その他の無断転用、転載を固く禁じます

今回のお出かけはお菓子の調査ではありませんでしたが、友人が車をだしてくれたので、なかなか公共交通機関では行きにくいところに有るお菓子屋さんも覗いてきました。

浜崎の「けえらん」のことは先にUPしましたのでご覧下さい。

お菓子ストーリー ~浜玉町浜崎(佐賀県) けえらん~

さて、お米を使うお菓子をもう一つご紹介。

虹の松原の「松原おこし」です。

虹の松原・・・もともとはニ里の松原だったらしいのですが、なまって?虹の松原となったらしい。なまってきれいな名前になったと言うのも珍しい気がします。この松原は、初代藩主、寺沢志摩守広高が防風林として黒松を植えたのが始まりといわれています。

その松原で銘菓として販売されているのが「松原おこし」です。

その昔、太閤秀吉が虹の松原を通りかかり休息された折に、近くに住む鏡大宮司の娘が糒(ほしい 干飯)に黒砂糖を混ぜ合わせた物を献上したところ、ことの外、喜んで賞味された・・というのが起源とされています。(麻生本家 松原おこしのしおりより)

このお菓子も豊臣秀吉に関係あるんですね~。

その後、試行をかさねて、今の松原おこしとなったそうです。

松原おこしは、けえらんと同じく、作っているお店が複数あるようですが、今回も唐津観光協会のHPで紹介されているお店「まるき屋 麻生本家」で買いました。このお店の歴史は古く、明治時代の創業のようです。

お店の中で「松原おこし」の由来が紹介されていました。

こんな形で包装されてます。

この形が昔からあるものらしいです。(他に袋入りや箱入りもあります)

富士山みたいでしょう。これは、唐津の鏡山だそうです。

包装をとるとこんな感じ

ちょうど、お店にいたときに、おこしを作っているところに遭遇。

長く伸ばしてました。すごかったですよ~。

それをカットして(一個の長さは直径1.8cm 長さは4cmくらい)山の形に積み上げてる

食べてみたら、普通のおこしよりも、やわらかめ。湿気が来ている風な感じ。

そんな風に勘違いされる事が有るのか、しおりにもしっかり書いてありました。

堅くしたいときは冷蔵庫にしばらく入れると良いらしいですよ。

湿気てるかも・・と勘違いされるお菓子は佐賀には他にもあったっけ。

丸ぼうろ。関西方面に有る蕎麦ぼうろしか知らない人が、佐賀の丸ぼうろを食べると、やわらかいので、湿気てる・・と思うことが有るらしい。同じ佐賀のお菓子というのが面白いな~。

味は、黒砂糖の甘さの中に生姜の風味がします。やわらかいのでかめばかむほど、味がじわじわと出てくる感じです。凄く甘いような見た目ですが、しつこくない甘さです。意外とあっさりしています。

おこしは、「家を興し、名を興す」と言われる縁起菓子でもあります。そういえば、シュガーロード(長崎街道)のお菓子を調べている時に、佐賀の田代宿にあった、佐藤製菓にも、おこしがありました。こちらは普通に固いおこし。鳥栖の町おこしにも一役かっていて、「鳥栖興し」と言う名前がついてました。なるほど、ただの語呂合わせではなかったのですね~。

もう一つ面白く感じたのは、佐賀市内にも松原・・という地名が残っている場所があって、そこにも、昔は「おこし」が作られていたらしいのです。松原神社の有るあたりだと思いますが、今では残ってないそうです。

それから、シュガーロード(長崎街道)の宿場で松原宿というところがあるのですが、そこにも「へこはずしおこし」と言うおこしが有るといいます。諫早に近いので、諫早おこしみたいなものかもしれません。松原と言う地名と「おこし」の不思議?な関係。何でだろ~~??

おこしの歴史を考えると、このお菓子もやはり中国大陸や朝鮮半島から伝わった物。日持ちもするので、あちらこちらに携帯されて広まったと思われます。(これは、けえらんとは正反対ですね)唐津と言う場所、つまり唐(中国)へ渡る津(港)があった場所・・と考えると、やはり大陸や半島は近く、影響がたくさんあったのだろう・・としみじみ思うのです。

それにしてもこのパッケージは好みだわ。

たべたくなった人は、虹ノ松原へGO~~♪

*****************************

~長崎街道(シュガーロード)について~

長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。

私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。

******************************

当ブログ内の文章、写真、その他の無断転用、転載を固く禁じます

浜玉町浜崎(佐賀県)~けえらん~

2013年05月01日

4月25日、Kさんと一緒に唐津にいってきました。目的は、お城の藤の花をみることと、旧高取邸の見学と唐津シーサイドホテルでランチをする事だったのだけど、ついでにお菓子屋にも立ち寄ろう・・という話になり、車を運転しない私が単独では行き難いところによって貰う事になりました。

近頃は、シュガーロード(長崎街道)沿いに発達したお菓子を調べていることを知っている友人達がこんな形で協力をしてくれます。先月は、Yさんが多久に連れて行ってくださったし。今月はKさんの車で唐津。本当に感謝です。ありがとうございます(ぺこり・・)

で、連れて行ってもらったのは、唐津市浜玉町浜崎にある、伊藤けえらん本家です。

今回はシュガーロード(長崎街道)沿いではなく、唐津街道沿いの町に残っているお菓子の話です。浜崎は唐津街道の宿場町です。

その浜崎に伝わるお菓子、【けえらん(けいらん)】は、うるち米の粉から作られた餅を平たくのばし小豆のこし餡をおいて巻いたものです。福岡の人間が【けえらん(けいらん)】と聞くと、鶏卵素麺を想像してしまうけれど、これはそれとは全く違うお菓子であります。米作りの文化がつたえられ、その米から作る餅の文化がやってきて・・・大陸、特に朝鮮半島からの影響が有るお菓子のようです。佐賀県は広い佐賀平野がありますし、吉野ヶ里の遺跡にみられるように、米作りは古くから行われていた土地柄。米からできるお菓子があってもおかしくはないわけです。

浜崎の【けえらん(けいらん)】は、豊臣秀吉が朝鮮出兵のときに、諏訪神社に参詣して戦勝祈願をしたときに地元民が献上した団子で、この団子を食べたならば、勝つまでは本国に「帰らん」と言う意味から「けえらん」と言われるようになったということらしいです。

諏訪神社は今でもちゃんと浜崎にあって、もちろん、お参りしていきました。ちょうど地元の方がお手入れをしていて、とても大事にされている神社でした。鷹にもかかわりの有る神社なので、野球のソフトバンクホークスの関係者もお参りに来る神社らしいですよ。

【けえらん(けいらん)】を作っているお店は、浜崎には数軒ありますが、その中で唐津観光協会のHPに紹介されていたお店、伊藤けえらん本家で購入してみました。

これが「けえらん」 餡は黒餡・白餡があります。どちらもこし餡です。

黒餡

白餡

包み紙もちょっと赴きあって・・

食べてみたら、やわらかいお餅に甘い餡がとってもあう~~と言う感じ。餡の甘さもしつこくないので甘くても食べ飽きない感じです。ぺろりと2、3個いけますね。

どこかで食べたことが有る・・と思案したところ、これって形はちがうけれど、柏餅の中身みたいな感じ。思えば、柏餅も上新粉を使いますしね。上新粉はうるち米の粉ですから同じ味のはずです。

うるち米を使ったお餅のお菓子は、日持ちがしません。1日、2日のうちに食べないと固くなってしまいます。これが、他の地域にひろがらなかった・・・つまり限られた地域のみで供されてきたお菓子ということになるようです。ひろがらない・・ということは、昔からの製法や形(伝わったままの)がずっと残っているお菓子なのかも・・と思ったりもしています。

*****************************

~長崎街道(シュガーロード)について~

長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。

私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。

~シュガーロードからシュガーアイランドへ~

長崎街道を通った砂糖は、九州各地に広がって各地に素敵なお菓子を発展させました。唐津街道・日田街道・薩摩街道・・・九州各地のお菓子も調べています。

******************************

当ブログ内の文章、写真、その他の無断転用、転載を固く禁じます

近頃は、シュガーロード(長崎街道)沿いに発達したお菓子を調べていることを知っている友人達がこんな形で協力をしてくれます。先月は、Yさんが多久に連れて行ってくださったし。今月はKさんの車で唐津。本当に感謝です。ありがとうございます(ぺこり・・)

で、連れて行ってもらったのは、唐津市浜玉町浜崎にある、伊藤けえらん本家です。

今回はシュガーロード(長崎街道)沿いではなく、唐津街道沿いの町に残っているお菓子の話です。浜崎は唐津街道の宿場町です。

その浜崎に伝わるお菓子、【けえらん(けいらん)】は、うるち米の粉から作られた餅を平たくのばし小豆のこし餡をおいて巻いたものです。福岡の人間が【けえらん(けいらん)】と聞くと、鶏卵素麺を想像してしまうけれど、これはそれとは全く違うお菓子であります。米作りの文化がつたえられ、その米から作る餅の文化がやってきて・・・大陸、特に朝鮮半島からの影響が有るお菓子のようです。佐賀県は広い佐賀平野がありますし、吉野ヶ里の遺跡にみられるように、米作りは古くから行われていた土地柄。米からできるお菓子があってもおかしくはないわけです。

浜崎の【けえらん(けいらん)】は、豊臣秀吉が朝鮮出兵のときに、諏訪神社に参詣して戦勝祈願をしたときに地元民が献上した団子で、この団子を食べたならば、勝つまでは本国に「帰らん」と言う意味から「けえらん」と言われるようになったということらしいです。

諏訪神社は今でもちゃんと浜崎にあって、もちろん、お参りしていきました。ちょうど地元の方がお手入れをしていて、とても大事にされている神社でした。鷹にもかかわりの有る神社なので、野球のソフトバンクホークスの関係者もお参りに来る神社らしいですよ。

【けえらん(けいらん)】を作っているお店は、浜崎には数軒ありますが、その中で唐津観光協会のHPに紹介されていたお店、伊藤けえらん本家で購入してみました。

これが「けえらん」 餡は黒餡・白餡があります。どちらもこし餡です。

黒餡

白餡

包み紙もちょっと赴きあって・・

食べてみたら、やわらかいお餅に甘い餡がとってもあう~~と言う感じ。餡の甘さもしつこくないので甘くても食べ飽きない感じです。ぺろりと2、3個いけますね。

どこかで食べたことが有る・・と思案したところ、これって形はちがうけれど、柏餅の中身みたいな感じ。思えば、柏餅も上新粉を使いますしね。上新粉はうるち米の粉ですから同じ味のはずです。

うるち米を使ったお餅のお菓子は、日持ちがしません。1日、2日のうちに食べないと固くなってしまいます。これが、他の地域にひろがらなかった・・・つまり限られた地域のみで供されてきたお菓子ということになるようです。ひろがらない・・ということは、昔からの製法や形(伝わったままの)がずっと残っているお菓子なのかも・・と思ったりもしています。

*****************************

~長崎街道(シュガーロード)について~

長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。

私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。

~シュガーロードからシュガーアイランドへ~

長崎街道を通った砂糖は、九州各地に広がって各地に素敵なお菓子を発展させました。唐津街道・日田街道・薩摩街道・・・九州各地のお菓子も調べています。

******************************

当ブログ内の文章、写真、その他の無断転用、転載を固く禁じます

シュガーロード 番外編11 ~ともも、歩けば・・?~

2013年05月01日

(ともも・・というのは、私のハンドルネームのこと)

ちょっと用事があって立ち寄った銀行でふとみると、フリーペーパーが。よくよく見ると、表紙に「長崎街道 スイーツ紀行」の文字が・・・。

あら、これは情報だ・・・と思ってもらってきました。

見るとこのフリーペーパーは「Ki・ra・ri(キラリ)」といって、鳥栖に編集している会社があるみたい。そういえば、以前、K子ちゃんがいっていた、「ノーマ・ジーン」と言うフリーペーパーの話をしてったっけ。筑後方面の情報に強いフリーペーパーというわけね。

なので、長崎街道の情報も、山家から神埼までの内容。

お菓子も今のお菓子を紹介してありました。

それでも、田代の佐藤製菓本舗さんの「鳥栖興し」や鳥栖の水田屋さんの「長崎街道 宿場饅頭」など、私が調査で伺ったお菓子屋さんが載っていて、知ってる、知ってるとニヤニヤしてしまいました。

こんなフリーペーパーでも長崎街道をとりあげるとは、やはり流行っているのかなあ。

いつか、私も雑誌にこんな風に書ければいいなあ~なんて思ったりも。そうなる日を夢見て、今はひたすら調査にはげみますわ~~。

*****************************

~長崎街道(シュガーロード)について~

長崎街道(シュガーロード)は江戸時代に整備された脇街道の一つで、小倉の常盤橋を起点として長崎にいたるまでの路線です。長崎の出島に入った砂糖はこのルートを通って大阪や江戸に運ばれました。この砂糖が通った道沿いには、さまざまなお菓子が生まれることとなります。そして、時代が下って、炭鉱が華々しい頃にそのお菓子たちは筑豊で大きく花開く事になります。今では全国的に有名になっている【ひよこ】や【チロルチョコ】などは筑豊生まれのお菓子です。

私はこのシュガーロードを歩いて、お菓子が生まれた土壌、文化などを調べたいと常々思っていた・・というわけです。小倉~長崎までの宿場町に繁栄したお菓子、今でも残っている古いお菓子、新しい時代のお菓子、絶滅しかかっているお菓子など調べますよ。そして長崎まで調べたら、南蛮菓子の故郷、ポルトガルへ・・・と野望をいだいております。

******************************

当ブログ内の文章、写真、その他の無断転用、転載を固く禁じます